2010年代以降(基本的に)に登場した新アイテムを軸に紹介

2025年もVECTREX(GCE、MB/1982~1983年)プラットホームが熱い。ファンメイドによる意欲的なゲームソフト、コントローラー、オーバーレイ、周辺機器、ガジェットなどが絶えまなく登場。私もその恩益を受け遊びまくっているので、当C.V.S.ODYSSEYに一筆献上しておきたいと思った次第。レトロゲーム機としかみなされない日本の光速船(バンダイ/1983年)の静寂からするとまぶしい限りだ。

#俺的VECTREX祭り2025

先んじて、2025年2月~3月頃に、Xにて速報&気軽にポストしてきた分が下記。※抜粋

- 第1夜:VECTREX最新作/Alpine Rescue

https://x.com/DentoTeramachi/status/1886430401268453667

https://x.com/DentoTeramachi/status/1886433159463796859 - 第2夜:近年の話題作/MUTOVEX NUDES

https://x.com/DentoTeramachi/status/1887521304179581402

https://x.com/DentoTeramachi/status/1887524376633090418

https://x.com/DentoTeramachi/status/1887523698711867894 - 第3夜:近年の話題作/Stramash Zone

https://x.com/DentoTeramachi/status/1888973452637258165 - 第4夜:互換機編/SCOPETREX

https://x.com/DentoTeramachi/status/1889345334088020081

https://x.com/DentoTeramachi/status/1890079716222353597

https://x.com/DentoTeramachi/status/1896569739608207460

https://x.com/DentoTeramachi/status/1896588097854566775 - 第5夜:ベクターアーケードへの憧れ

https://x.com/DentoTeramachi/status/1890789639390126372

https://x.com/DentoTeramachi/status/1888977305000935867 - 第5夜続:ラスターアーケードへの憧れ

https://x.com/DentoTeramachi/status/1890786770876276901 - 第7夜:コントローラー編(前編)

- https://x.com/DentoTeramachi/status/1892609914499166341

- 第8夜:コントローラー編(後編

- https://x.com/DentoTeramachi/status/1893330931185762812

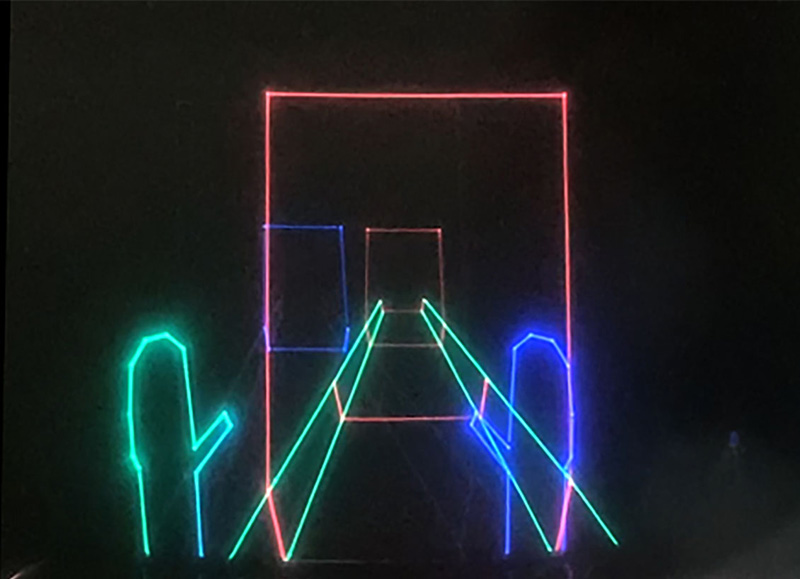

- 第9夜:カラー化編/COLOR CRASH

https://x.com/DentoTeramachi/status/1895156092348571803 - 第10夜:3Dイメージャー修理編/3Dマインストーム

https://x.com/DentoTeramachi/status/1895133507976077480

https://x.com/DentoTeramachi/status/1898759712088391803

https://x.com/DentoTeramachi/status/1898784491814227991 - おまけ:光速船1984(第6夜)

●マルゼンの特価光速船:15,000円

https://x.com/DentoTeramachi/status/1891871464468393984 - EX:ライトペン編:寺町電人の作品まとめ

https://x.com/DentoTeramachi/status/1913892636273897579

実は、ここ(本稿)で決め球を発表するため、Xではあえてポストを避けてきたもの、タイミング的に入手不可/困難で紹介できなかったものなどがあった。

満を持して紹介しよう!

祭りじゃ!

1:2025年最新作!

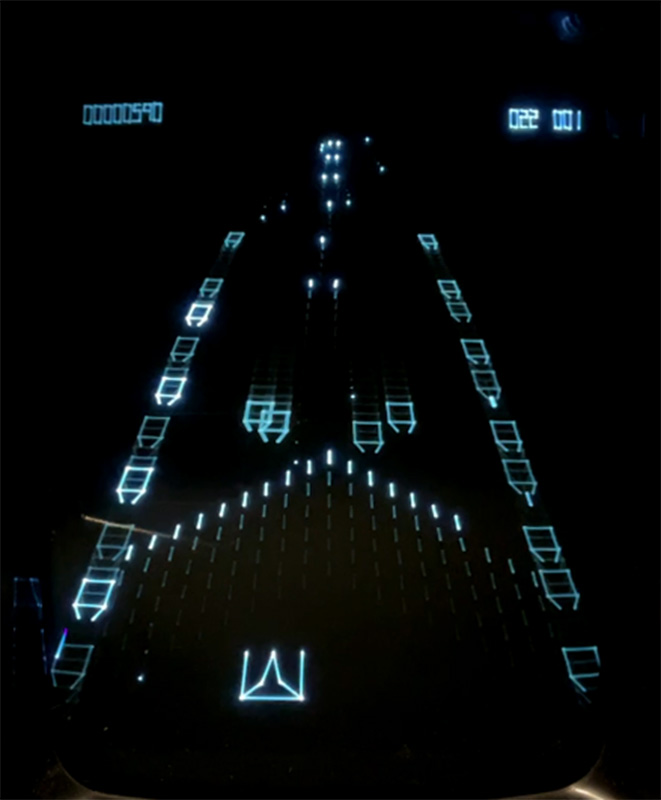

NeonHawk(by Mikko Huovinen)/2025年4月現在開発中

●youtube動画

https://www.youtube.com/@rallatiraa/search?query=%20Neon%20Hawk

全VECTREXファン待望の3D視点アクションシューティング。動画を見ればもはや説明不要だろう。自機は撃つ、転がる(!)、ジャンプ、攻撃方法も対空対地と多彩だ。

1年以上開発が続けられており、その進行状況が刻々とSNSや動画サイトを経て知らされている。ファンの期待は公開時期だが、SNSにおいて「αバージョンの一般プレイの時期は?」の質問に「2025年秋頃できればいいね♪」という解答があった。てか作者コメントがほとんどない。開発webが設置されているわけでもなく、最新情報(動画)は、VectrexのsnsやYouTubeなどにふらりと投稿される動画で衆知となる状態。まるでバンクシーのようだね。

※Mikko Huovinen氏のかかわったゲームはこちら

VECTREXで動いているとはいえ、決して80年代直系ではない。外観こそベクタースキャンだが、中身はリッジレーサーなど’90年代のプレステ世代の開発を経ないと生まれないポリゴン3Dシューティングそのものである。「ゲームの面白さに高グラフィック機能は必要なのか?」という根源的な問いに「高グラフィック世代を通らないと気づけない面白さもある」といった解答例になるだろう。

ビンテージゲーム機ファンが求める(リアルタイム系)ゲームのあり方を体現していると思うし、VECTREXなど知らないチビッコに是非遊んでもらって度肝を抜かせたい一本になるはず。

本作のような現役感溢れるソフトの登場が、ビンテージゲームプラットフォームを普及・活性化させるカギなのは間違いない。

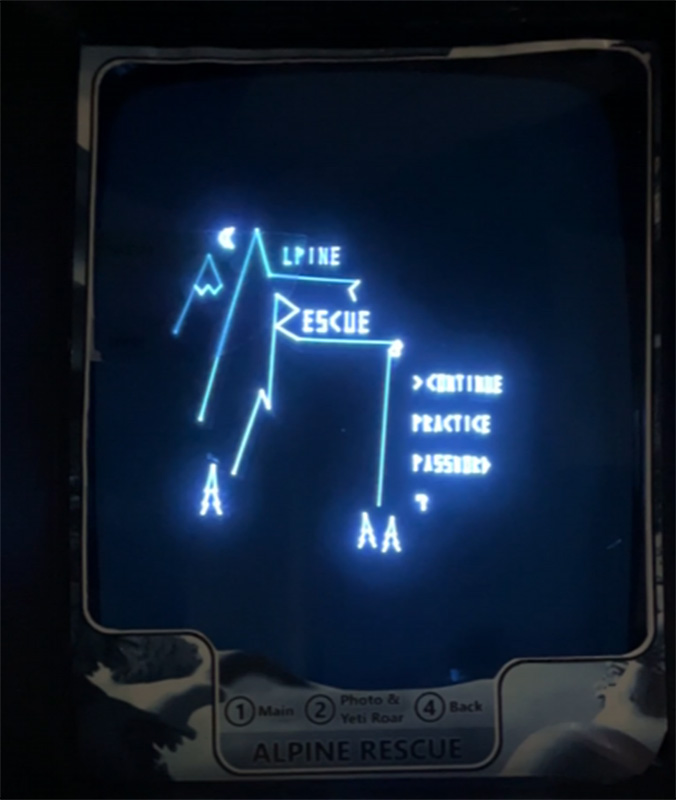

ALPINE RESCURE(アルペンレスキュー)/ by Jon Day/2024年末

緊急発進!雪山に遭難した要救助者を救出せよ!!

3Dスノーモビール、2Dヘリコプター、雪崖降下、3Dヘリコプターの4つの独立したゲームをクリアしていく。128面もあるが、過程はパスワードで途中保存可能。視点も内容もグルグル変わり、オンラインマイスコアのサイト設置(←購入申し込み時に作成される)など、長時間プレイを飽きさせない工夫が随所にみられる。

VECTREXならではの3D視点ゲームも迫力があって楽しいが、雪崖を大岩を避けながら、ロープでピョンピョン下るGAME3は、オーソドックススタイルながら、単純なルールでこんなに面白いゲームがまだこの世に残っていたのか?!と感心させられるスリリングなワンキーアクション。

なお、2025年4月時点ではダウンロード販売のみで、実機でプレイするにはFLASHカートリッジか何かが必要となる。

NeonHawkが究極ディナーの味わいなら、ALPINE RESCUREは古来よりの製法でこしらえられた伝統料理。どれも1本でゲームになるような濃さで、まるで幕の内弁当のような味わいだ。この骨太な内容で128面を進むのはさすがに疲れる。ゲーム終わりには、お茶漬け代わりの「KARL QUAPPE」(フロッガーのクローン)などが遊びたくなるのだ。

2.近年の注目作~アート,日本発、他

10年代から一昨年に開発されたソフトの中からいくつかピックアップ。

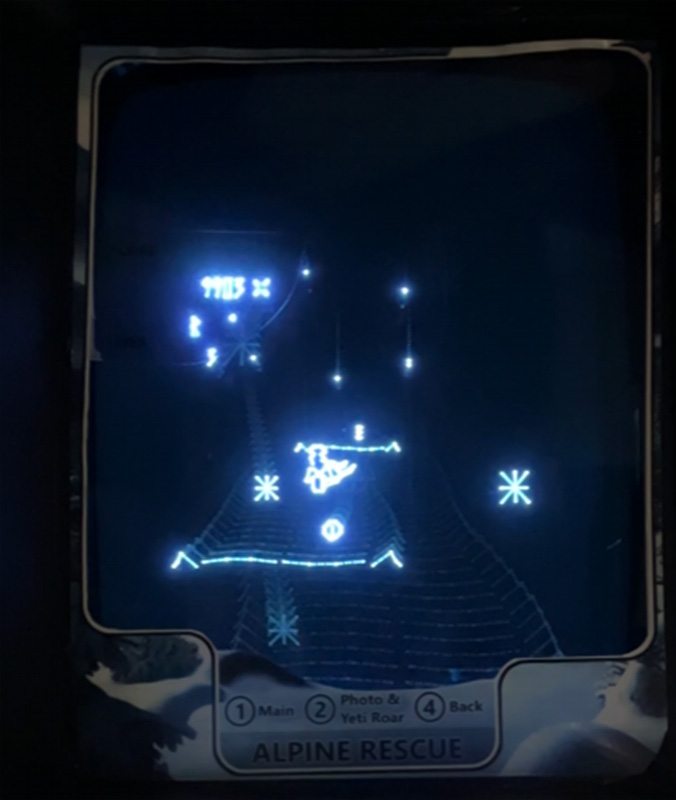

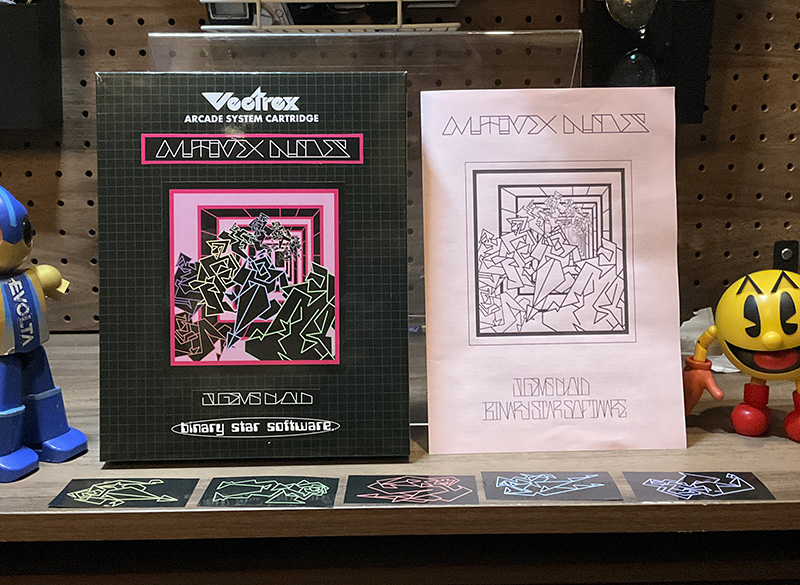

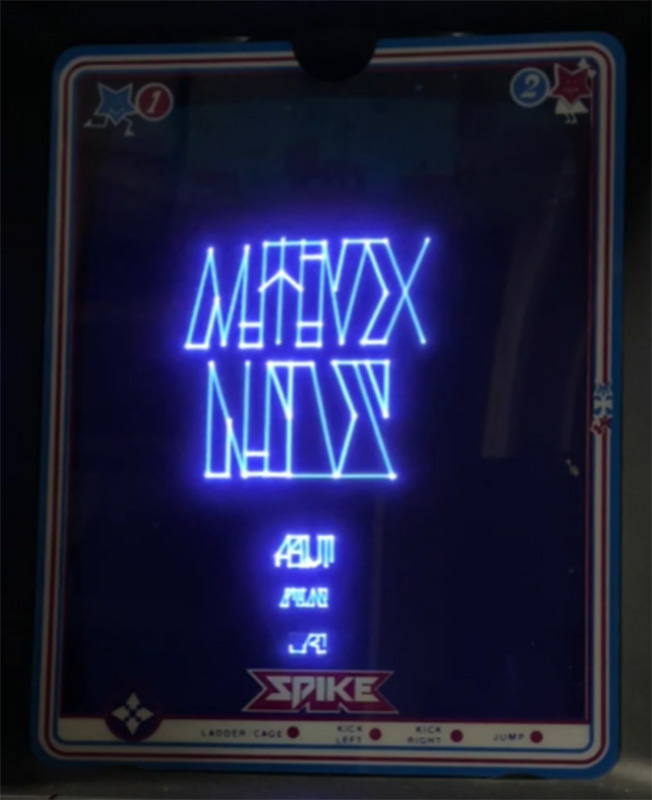

Mutovex Nudes(by jugems.cloud/2023年)

抽象的なアート作品鑑賞ソフト。端的に言うとCG集。

他のビンテージプラットホームでもファンメイドのCG集などは存在するが、VECTREXは独立したモニタ付きゲームマシンかつゲームボーイなどと比較して極めて大きい9インチモニタだけに、単体で美術館のような趣がある。

なぜかネット上にもほとんど情報がなく、200本ほど?カートリッジが制作されたのみ。VECTREX専用、つまり白黒&塗りつぶしできない環境を前提に開発されたCG集のことで、仮に移植作が生まれても同じ仕様にはならないのでは。鑑賞用ソフトだけに、ラバライトのように24時間ずっと点けて観ていたいんだけど、いかんせん光速船のブラウン管寿命が気になってしまう。

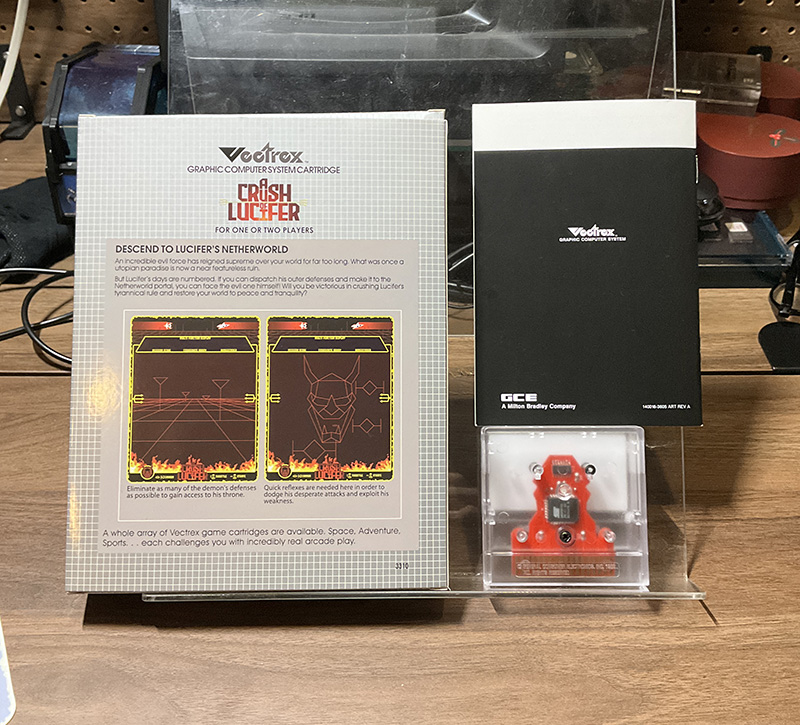

A Crush of Lucifer(2023年)

[a]が併記されているのは、発見された基板の記載がそのとおりの誤字だったことにちなむ。

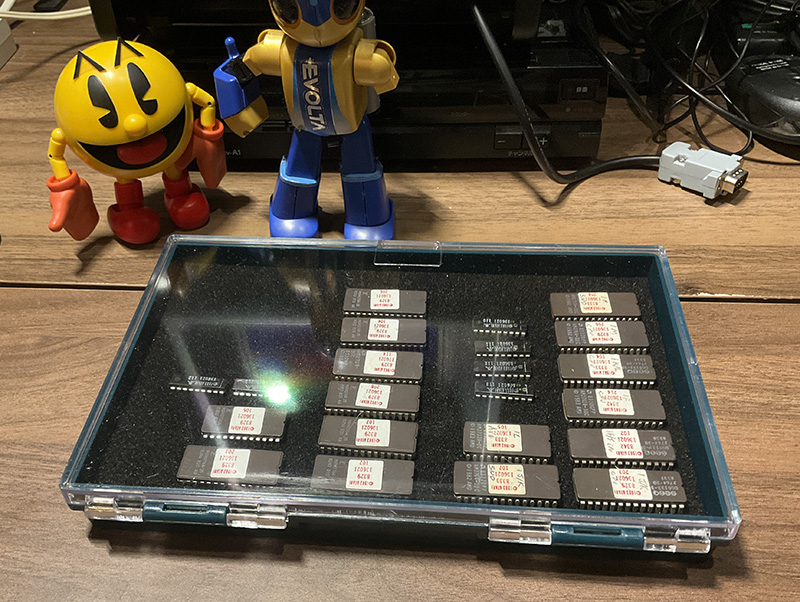

数奇な運命を経てリリースされた、人呼んで『VECTREX最後のソフト』。80年代、GCEで開発放棄され、ゲーム名(誤字あり)が記載されていたROMと下基板だけが残されていたソフトがゲームショップの買い取り持ち込みにて発見され、facebookのVECTREXコミュニティを通じて、ヘビーマニアたちがブラッシュアップをへて完成させたもの。その存在はどの資料にも残されておらず1、究極のマニアである彼らですら驚きを隠せなかった。

正直、本作がミニゲーム程度ならさして話題にもならなかっただろう。が、そのゲーム内容が自機背面からの3D視点、スペース連射シューティング、人面ボス戦など「まるで、90年代のスターフォックス(スーパーファミコン)を予言させる!」と、現代のメインストリームにつながる解釈がされたことで、一気に世間と繋がった感がある。このオチがつくなら、発掘からゲーム化への過程は、ネットフリックスなどで映像化されても好評を呼ぶのではないかと。

参考文献:

ars TECHNICA :Vectrex reborn: How a chance encounter gave new life to a dead console

A CRASH OF LUCIFER マニュアル

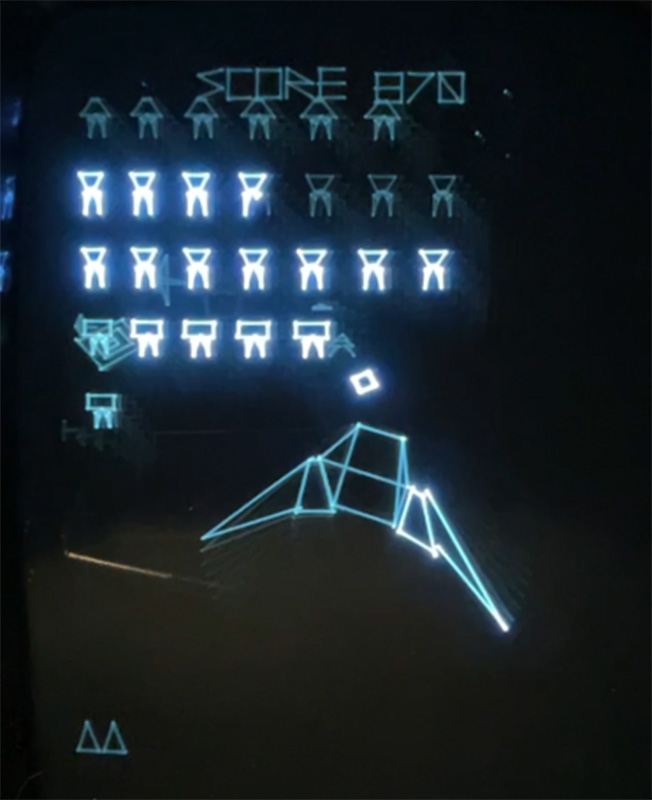

ふぁう・らぼ氏の”〇〇っぽいものをvectrexで動かしてみた”諸作品

VECTREXやセガ・マークIII、オールドPC(JR-100など)で、ふぁう氏が動かしたかったタイトルを、各機種エミュレータ上でプログラミングし、実現またはデモや1面のみなど部分実現したものを発表する動画サイト。バイナリファイルは配布されていない。

海外諸作にはない日本人好みのチョイス、熟練の技術にょる高い完成度、そして1980年代にビデオゲームの熱い洗礼を受けた世代ならではのこだわりとセンスが胸にこみあげる。

VECTREXでは、スターブレードにおけるコマンダーとの最終決戦や、トップをねらえ!におけるガンバスターのシューティングゲーム(そそり立つガンバスターはオーバーレイで表現されているのも最高)などが披露されている。(おそらく)同世代として誇らしい限り。

●ふぁう・らぼ氏のyouyubeチャンネルのVECTREX(他にニコニコchなどにもあり)

https://www.youtube.com/@starparo/search?query=vectrex

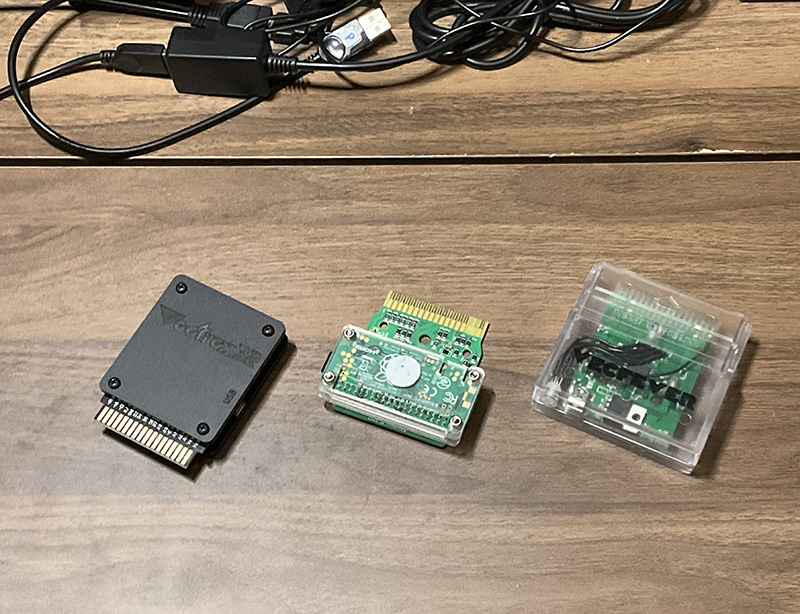

3.32ビット機能拡張カートリッジ

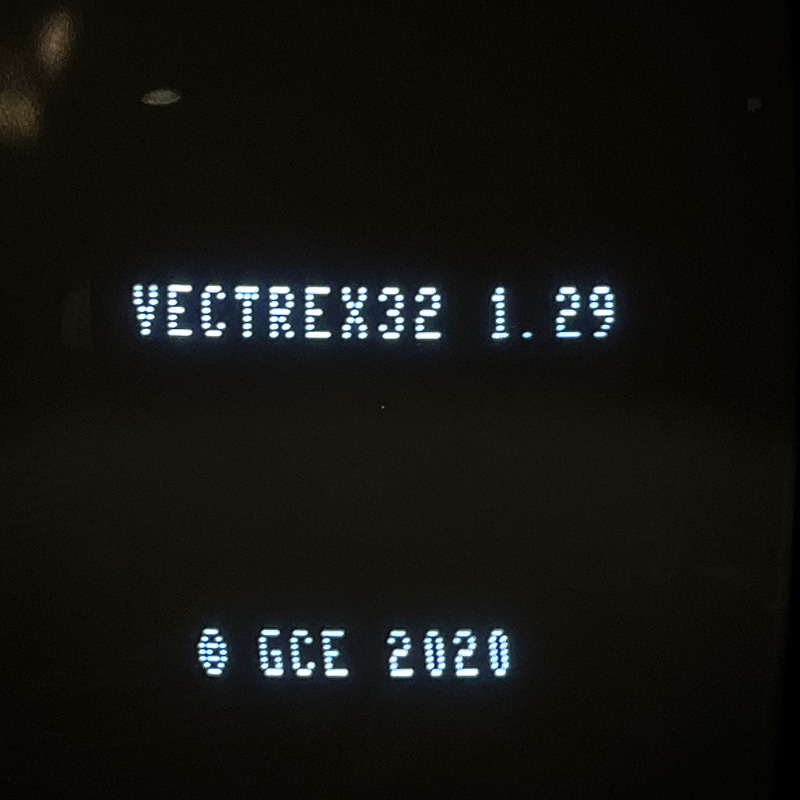

VECTREX32(2017年~)/Pitrex/VecFever

オーバーテクノロジーという21世紀の魔法によって、終わってしまったはずの冒険譚に続きが記される。インクレディブル!!

カセット側にシステム拡張機能を持たせて、通常本体機能だけでは実現できない表現をさせようという試み及び製品は、ファミコンのゲートアレイ(FC沙羅曼蛇などに採用)以前にも、海外でもATARI2600などメジャーププラットフォームで展開されていた。時代を踏んだ近年においては、Raspberry Pi に代表される超小型PCの発展&普及によって、本体以上の高機能を持つカセットを作ることすら可能となった。当然だがハードウエアがあればビンテージゲーム機がパワーアップするわけではない。「ビンテージ機でこんなソフトを動かしたい」という開発者たちの夢と協力と失敗を乗り越える努力(&基本無償の心も加えたいなあ)があってこそ、我々ファンがその恩恵に預かれるのである。

ビンテージゲーム機側の仕様で強化できない機種もあれば、通信速度の限界などもあって無限に拡張できるわけではない。幸運にもVECTREXの場合はCPUも画像制御LSI(6522A)もカートリッジポートに接続されている。その上で、例えばPitrexでは、VECTREX側のCPUをとある命令でストップさせられることが発見され、カートリッジに載せたラズパイ側で計算し本体にデータを返すといったプログラムテクニックが生まれた。こうしたトライ&エラーの積み重ねを経て、80年代当時は考えられなかった高速大容量による多キャラ+高速メモリによる異次元体験が現実のものになった。

*

VECTREX32には専用BASICと詳細な電子リファレンスも用意され、アセンブラよりは敷居の低いソフト開発が可能になっている。ただし、ファイルの転送やソフト開発には、PCとVECTREX本体をUSBケーブルで接続し電源を入れっぱなしにしておく必要があり、ブラウン管寿命が心配されるVECTREXにとってはリスクが高そうだ。

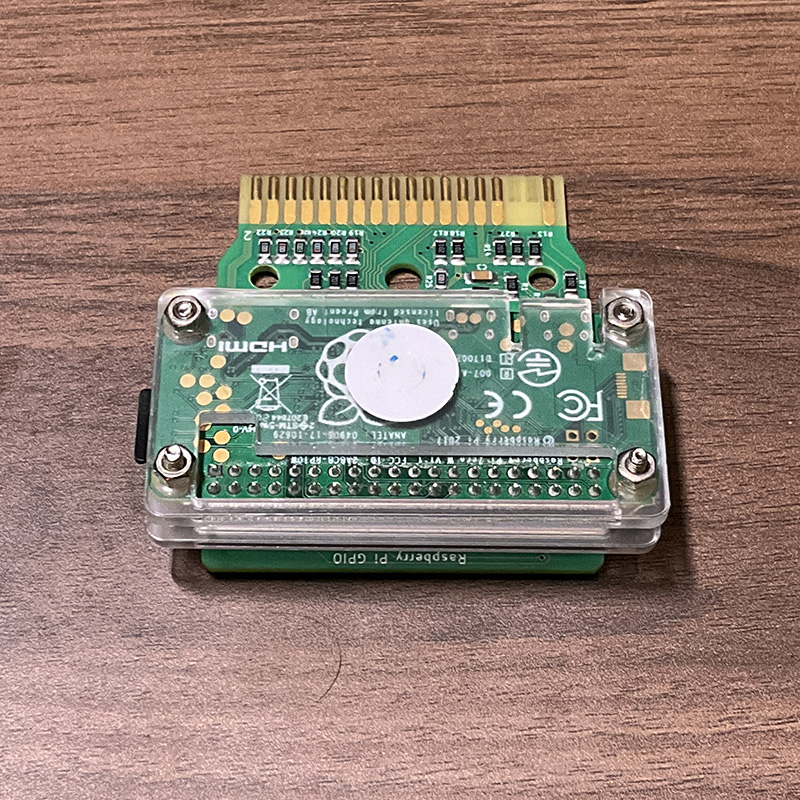

PitrexはRaspberry Pi ZeroにVECTREX用のサブボードを接続したもの。カートリッジスロットを経て、ラズパイゼロの1GHz ARM CPUと512MBのRAM、SDカードを持つ強力な環境で動く上位VECTREXといった趣だ。他の2つと違いオープンソースであることも特徴。

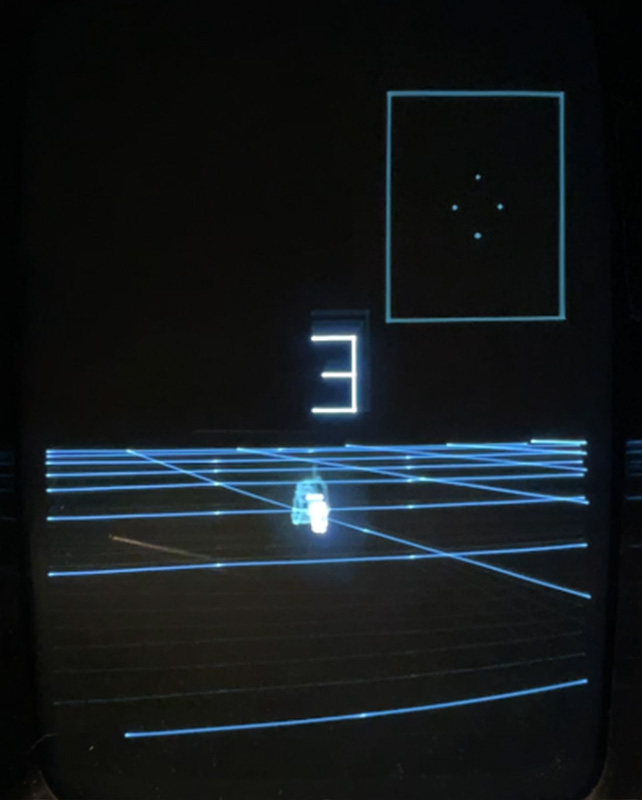

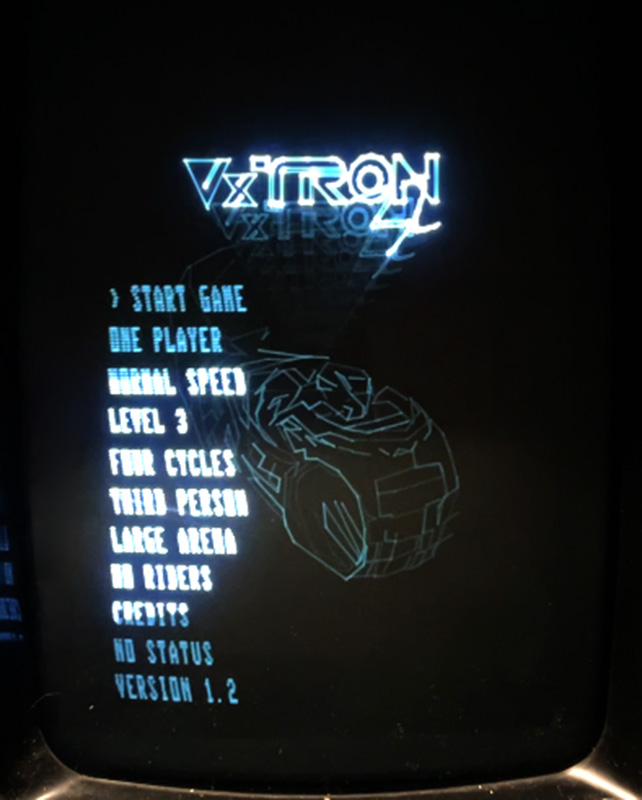

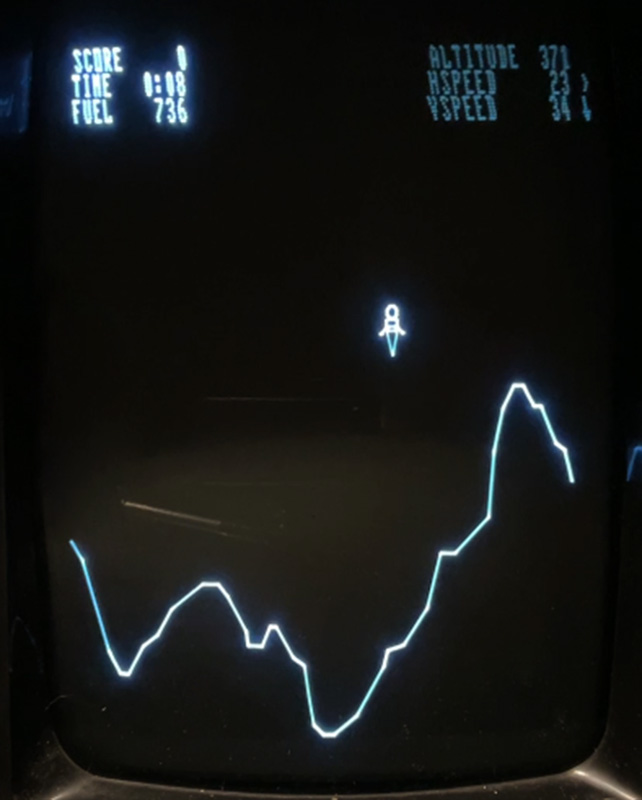

ベクター系アーケードのクローン/コピーや「BadApple」等の音楽動画デモ、X-wIndowなどで走っていた3D系ゲームが動く。また、ネットで配布されているhomebrewゲーム(主に.binファイルタイプ)を手軽に楽しむSDカード仕様のマルチカートとしても利用できる。

あくまで開発グループの趣味の延長であり商用製品ではないが、流通量は他の二つよりは多め。

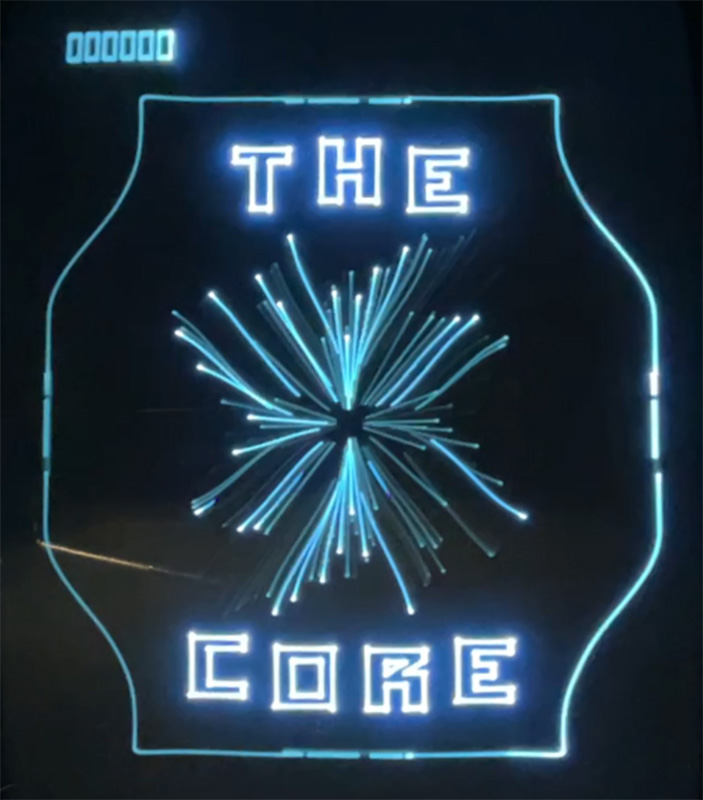

ロゴを2つのCPUでそれぞれ動かすデモ

VecFeverは様々な意味で別格。もともとはVECTREX界の巨人・Thomas Sontowski氏が、自作VECTREXカートリッジを制作するための開発環境で、また(は)これを収めたカートリッジも指す。

氏の秀でた技術力~例えばUSB-RAMディスクモードやVF搭載分と6809とのデュアルCPU駆動…、名作へのリスペクトと積極的な移植~例えば2048からATARIのアステロイド…、こんなのあったらいいな~例えば7セグメントLED電圧計カートリッジから温度計(!)…といった、硬軟問わず飽くなき好奇心にともない次々と機能追加/見直しが行われていった。その堆積がどのようなものか、彼が制作したvector-kong(ベクターコング)を見れば理解できてしまうだろう。

全vectrexファンの羨望の的であるこのVecFever、かつて限定数のみ生産されたことがある。趣味の延長であるため数は少なく、2025年現在のところ再生産の予定もない。まれにebayに出品されているが、恐るべき高値で落札されている。

メモリ増強などいくつかバージョンあり

かつては世界初のビデオゲームと言われた1958年作品

●VECTREX32

https://vectrex32.com/

●PitrexWiki

https://www.ombertech.com/cnk/pitrex/wiki

●Vecfever

https://www.vecfever.com/

4.NEWオーバーレイ

自虐作品から透過液晶まで

ベクタースキャンの古臭さを痛感せずにはいられないオーバーレイというシステム。要は画面内に描く絵の量が多ければ多いほど処理時間がかかり、描画と消去に時間がかかりすぎて絵が点滅=ちらついて不細工なため、「動かないものはセル画に印刷して画面の上に載せておけばいいじゃない」という短絡的発想である。もっとも、セルを通すと光度が中域に集まる(強い光は弱くなり、弱い光はカットされる)ので見やすくなるし、色セルを使えば、おおまかなカラーライズもできるという副次的効果も生まれた。

そして現代、製作者のデザインセンス次第では弱点回収に収まらない味わいを創出することもできる。→次項

そういえば、日本ではファンが空想のカセットラベルを一堂に集めて展示する「私のファミカセ展」が毎年開催されている。カセットラベル以上にゲームソフトと有機的につながりがあるvectrexオーバーレイ界(そんなものはないが)で「私の光速船オーバーレイ展」をやれば、さぞエモーショナルな作品が集まるに違いない。日本語のオーバーレイとか欲しいよね。

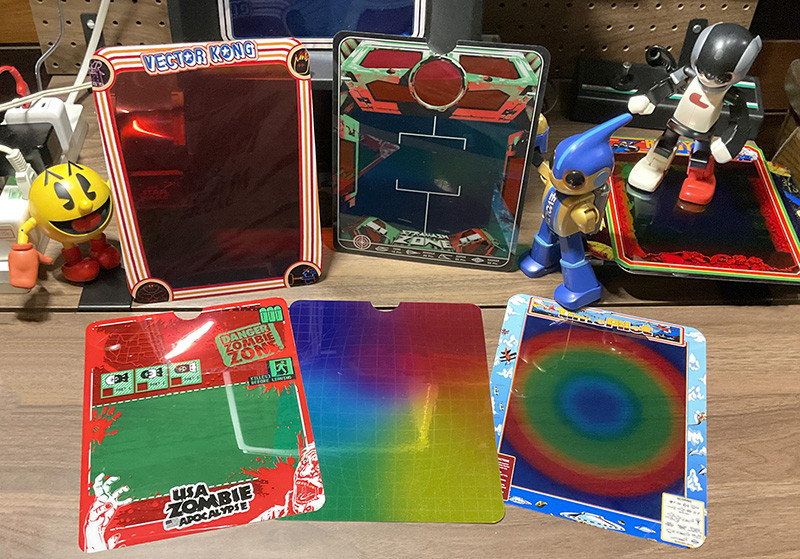

4-1:自作系オーバーレイ

インクジェット対応透明用紙(フィルム)に、カラーインクジェットプリンタで印刷し、透明プラ版にきれいに張り付ければ、誰でも簡易的にVECTREXオーバーレイを作ることができる。…とはいえ、一般のインクジェットプリンタでは白色をプリントできないため、シースルーの不完全なものしか作れない2。

90年代はそのような不完全自作系ふにゃふにゃオーバーレイを輸入してガッカリしたという声もよく耳にしたが、近年はおそらく専門業者に発注したであろうオフィシャルと変わらない強度と精度を持つ製品を制作・販売する個人商店も出現している。

素材問題から解放されたことで、オーバーレイに対する発想も柔軟で豊かになった。最初は既製品の代用用途が多かったが、徐々に今まで無かったもの、例えばアーケード筐体のベゼルを模したオーバーレイなども出現した。インストカードなどはいくら高精細デジタルで描いても嘘くさいものだが、オーバーレイ化すれば物体として説得力があるものとなる。

原作へのリスペクトに加え「こういうものも欲しいね!」というファン幻想をも膨らまし、今日もVECTREXシーンを豊かにしている。

Steven Kray氏のオーバーレイ~作品としての面白さも

Steven Kray氏はVECTREXオーバーレイのセルフメイド職人である。とにかく動きが早い!先日発表されたばかりのALPINE RESCUREや、アストロスマッシュの移植・Asteroid Assaultのオーバーレイをいち早くデザインし、ネット上でオーダーを募っている。日本的に言えば、オーバーレイ界の二次創作職人とでもいうべき存在。

傑作なのは、(↑写真にはないが)ドンキーコングの移植作<VectorKong>の各面専用~25m,50m,75m,100m~に制作されたオーバーレイ。脊髄反射でとらえれば「各面クリアごとにいちいちオーバーレイをとりかえるってハァ?!」となるが、もちろんそれはヤボというもので、事実、4面すべてを無難にフォローする1枚もののオーバーレイも並行制作・販売されている。いうなれば作者ならではのネタであり、大きな背景変化に対応できないVECTREXシステムに対する皮肉や哀愁をもこめた作品としての意味合いが強いように思う。そうそう、ベクターコング各面版は4枚1セットで分割販売不可なんだってさ。

個人的にはpdp-1や、Tennis for Two専用オーバーレイとかをつくって欲しい。

注意:氏制作のオーバーレイは硬質ではなく、90年代のようなフニャフニャ張り合わせであることは事前に知っておこう。だからこそ立ち上げが早いのだろうが。

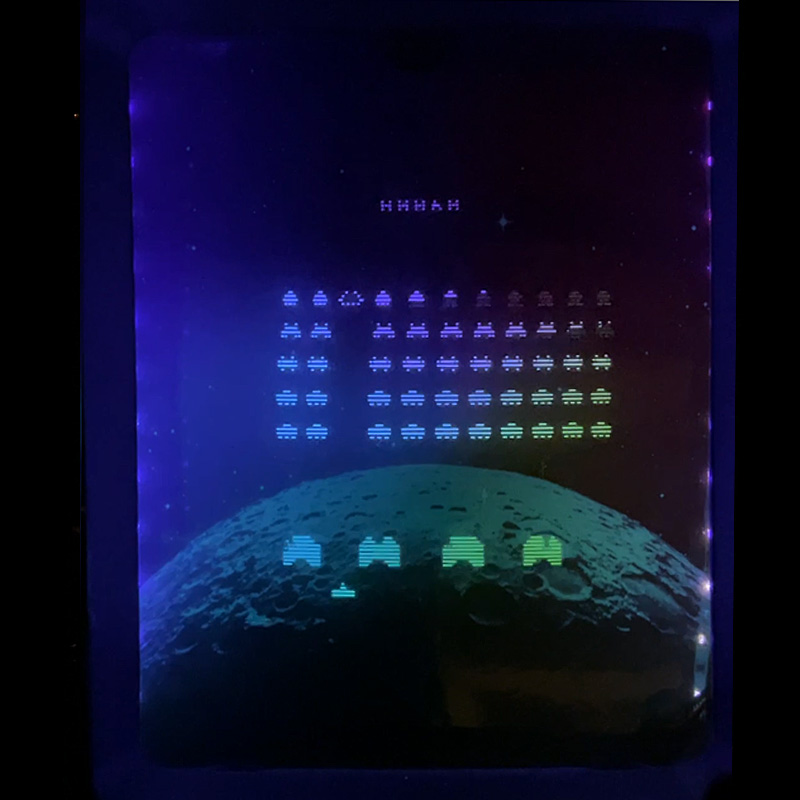

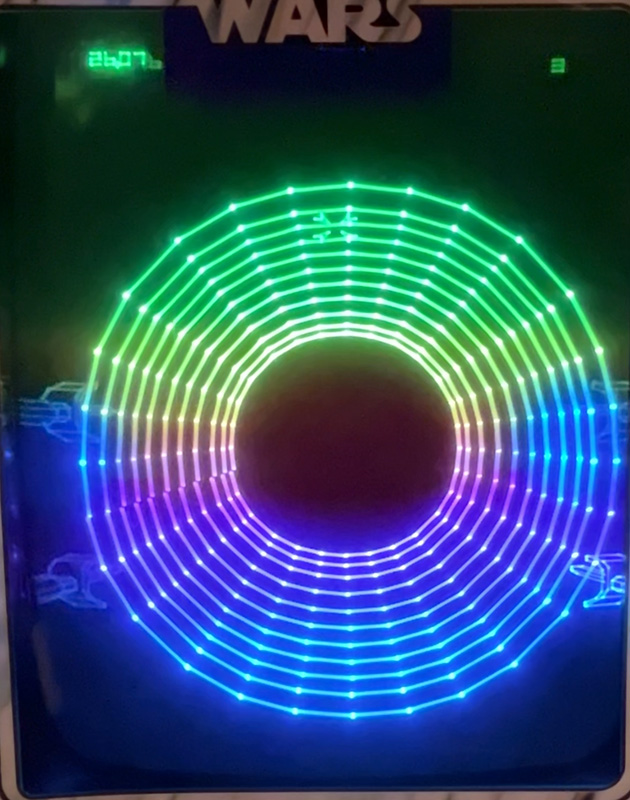

4-2.UVオーバーレイシステム(2000年代頃)

妖しき夜光蝶

夜光インクでプリントしたオーバーレイを光速船にセットし、モニタ枠に取り付けたブラックライト(紫外線)を画面に照射し背景を光らせる。VECTREXは黒背景に浮かんだ塗りつぶしのない線画だから、景色はゲーム画面に溶け込み、プレイに魔的な魅力を与える。どんなゲームにもフィットするわけではないが、特にスペースシューティング系には没入感を与えるという点で効果的。本来黒いはずの宇宙に極彩色がバえる様は、精神世界への旅のようだ。

さらに、オーバーレイとブラックライトの間に軽量の鏡をはさむことで、ホログラムのような浮き出し効果を生む追加オプションも用意されている。

けっこうな種類が売り出されており、惑星や都市をプリントした背景を豊かにするもの、規則的ワイヤーフレームで立体効果を高めるもの、アステロイドなどアーケードゲームを模したものなどがある。

興味のない人にはただのこけおどしか、ゲームの本質とずれた嗜好とひいてしまう人もいるかもしれない。未だ本体への固定へ有効打がない為、主に両面テープが使われており、セッティングや交換が面倒。そして反射光とはいえ紫外線を見つめるわけだから長時間のプレイは危険、など、正直弱点が多い周辺機器だ。

だからというわけではないが、海外ではゲームイベントでの登用が多い。VECTREXここにあり!と参加者にインパクトを与えるのに効果的だ。

SNSで登用されているケースもよく見かける。元祖アップライト筐体版スペースインベーダーは、月面のオブジェクトにミラー効果で白黒画面が投影されていたが、Y.A.S.I.と月面UV対応オーバーレイを組み合わせれば、知っているようで見たこともないインベーダー群が浮かび上がる。ちなみに筆者がXに動画をアップした反応がこれだ。

ハイスコアをめざすより、人を引き寄せるために重宝するアイテムかもしれない。

実際、夜光塗料&ブラックライトは、’70年代のエレメカやアップライト筐体内の装飾や小物に頻繁に使われていた。当時のゲームコーナーは暗かったからねえ。

UVオーバーレイシステムは、液晶モニター以前、我々がブラウン管が発する光に興奮していた原始を思い出させるアイテムともいえる。食わず嫌いで終わるにはあまりにも惜しいですよ。

ざっと調べてみたところ、現在、UVライトベゼルと夜光オーバーレイはそれぞれ別の個人が受注製作している。オーダー消化待ちの為、到着まで軽く数か月がかかることが普通。覚悟すべし。

4-3.デジタルフォトフレームをハックした静的オーバーレイ(by Arcade Jason/2018年頃)

リサイクルショップに山積みになっている中古デジタルフォトフレームを分解して、カラーオーバーレイ化してみようという実験。なるほど!確かにバックライトを外すと透過液晶になる。バッテリー仕様なら電源不要だし、サイズもちょうどVECTREXにあう(9インチくらいだ)。オーバーレイの画像はSDカードにJPEGあたりで収録しておけばいい。ひょっとして動画も可能なんではないん?!

リンク先では、さらに偏向板を利用した新たな立体表現の可能性などにも触れられている。

● Digital color overlay for the vectrex

4-4.透過液晶による動的フルカラーリング(2022年頃~)

youtubeに動画あり。iMac上のエミュレータソフトでベクターゲームを動かし、画面を(VecFever経由で)VECTREX本体に出力、もう一方をオーバーレイ代わりの透過型液晶モニターに映し出してており、2つを重ねてることで、待望のキャラごとの色分けを実現している。

労作ながら、もはやVECTREX本体は傀儡。汎用システムでつくるとこれだけ複雑な過程が必要なのだということがよくわかるという点で実に勉強になる映像だ。プロジェクトは今も進行しているのだろうか。

●Vectrex Dynamic vector color overlay

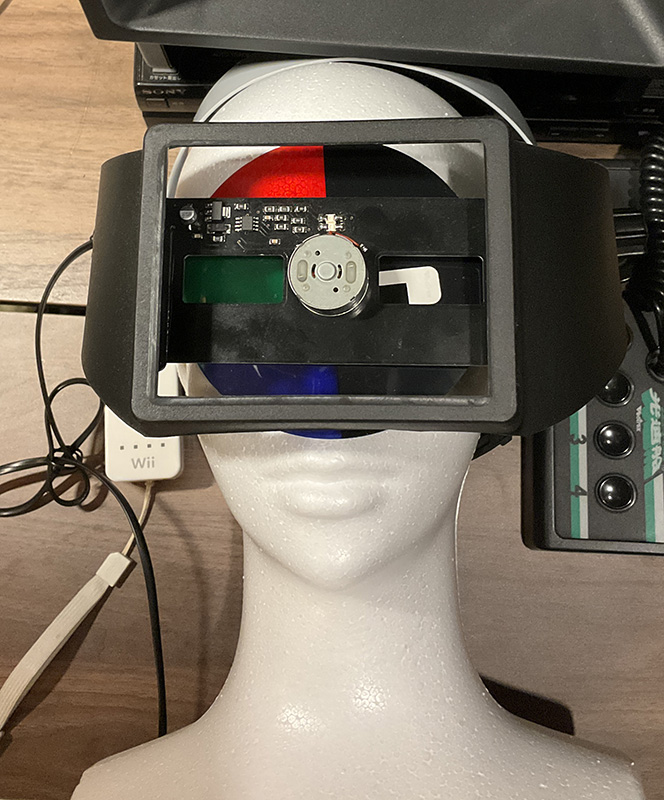

5.軽量型3Dスコープ

立体視はいつの世も夢

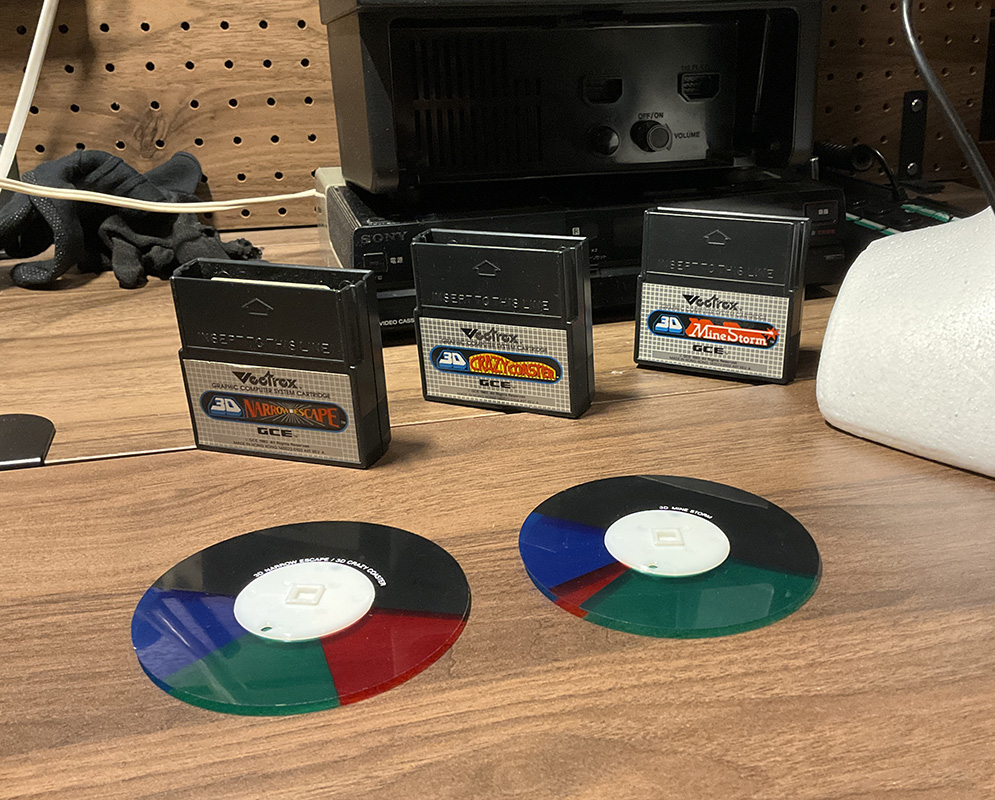

回転シンクロ着色方式とでもいえばいいのか、眉間の前で高速回転する赤、青、緑の円盤フィルタを画面のオブジェクトの表示/消去時間と完全シンクロさせることで、白黒画面のVECTREXを3色カラー表示させる、加えて左右の目ごとに独立した動画をつくることで視差による立体視も実現するヘッドゴーグル「3D imager」が1984年に米、欧州で若干数発売された。

※部分

※部分

立体視ゲームは開発が面倒だし、ゴーグルをつけない人には魅力がさっぱり伝わらない。なによりも、裸眼の立体視が可能なニンテンドー3DSの歴史である。オーナーも最初は物珍しさで楽しんでいるが、やがてわずらわしくなり3D機能をOFFにしてプレイする層が続出したことからわかるように、この程度の立体視では、人間の脳は本質的に満足しないのだろう。

VECTREXのカラー&3D対応ソフトは公式で3本、ファンメイドものが2本の計5本にとどまっている。その他にもあるのかないのか…。3D効果やカラー化を生かしきった傑作というべきものも少ない。

madtronix版 3D imager(2007年)

ゲームによって差し替える仕様だが、クレイジーコースターとナローエスケープは共通。

上は対応カートリッジ3種類。

四半世紀をへて登場したより軽い製品

1983年に発売された3Dimagerがレアアイテムと化し入手難となったため、代用品で、かつ目が悪いプレイヤーがメガネをかけながらでもプレイできるように、仕様や部材を一新しリメイクされた、通称madtronix版が発売された。初代の弱点を鑑みて、軽く、汎用部品をたくさん使って構成されている。生産数はファンメイドの延長程度だったようで、皮肉なことに今ではこちらの方が市場に出ない。

CAUTION!

カラーサークルは眼球の前で高速回転する、現在のPL法では絶対通らない危険なもの。初代期にはサークル専用の部屋があったが、本機には本体への固定は留め具のみでプロテクターもなし(羽のように軽くなってはいるが)。プレイには、それこそ100均メガネでもかけて安全面へ配慮すること。

6.拡張コントローラー~今日もどこかで新製品

インディシーンでは、新コントローラーの発売が絶えないベクトレックス界隈。これだけの活況は、現行機のプラットホームと比べても珍しいだろう。

活況をなす同人ハードのエコシステムの条件としては、まず 1:Githubなどでコントローラーの仕様が公開されていること、2:SNSを通じて共通趣味の人間に宣伝できること、3:海外含め協力工場に限定発注できること、4:paypalを通して世界中で容易に決算処理できること、5:荷物追跡できること、6:不要品はオークションで処分できること…という円環が確立されていることが大きい。とは言え、それだけならば他のプラットホームでも条件は同じである。

VECTREX界の場合、例えば最近(2025年4月頃)では、BATTLEZONEクローンに使える前後ツインスティックがSNSで発表された。”俺は既存のコントローラーでは満足できないんだと、もっとアーケード同様の操作感覚が欲しいんだ”と。だから作る、売る。そういった行為がVECTREXコミュニティで期待されており、よいものは称賛され、モノも速攻売り切れてしまう(もちろん、クオリティが低いと自然淘汰されていく)。基本的にこの繰り返しがずっと続いている。ということは、現代のVECTREX愛好家とは、皆似たようなアーケードゲームが好きで、皆同じようなニーズをかかえていおり、月100$くらいは趣味に使える人種の集まりなんだろう。

*

パックマンやドンキーコングといった日本産レガシー系は出来のよい4方向or8方向デジタルジョイスティックが1つあれば完結してしまうが、PONG、BRAKEOUT、AsteroidsやMissile Commandなど、70年代の米アーケードビデオゲームのヒット作は特殊なアナログコントローラでプレイするゲームが多かった。Missile Commandならトラックボール、Battlezoneならツインレバー、MAJOR HAVOCなら左右専用ダイヤルなどそれぞれに特化した専用特殊コントローラーが採用されており、当時のプレイヤー(おそらく多くが子供期)には、操作体験までもがゲームの一部として深く記憶に刻まれているわけだ。

本物への飽くなき欲望はもちろんだが、一方そのハードルの高さに40年前のVECTREXがくらいついていけるという底力に、vectrexが今日もなお高い人気を誇る根源的な理由がみてとれる。

3地域のオフィシャルコントローラー

オフィシャルで発売されたVECTREXコントローラーは、本体に収納可能なおなじみのもの1タイプのみ(ライトペンや3D imagerといった周辺機器はある)。ただし北米、欧州、日本でそれぞれ違うデザインを採用したため、3バリエーションのオリジナルが存在する。

分解するには上部ハードカバーをベリベリはがす必要があり、ひん曲がったあとは元には戻らない。清掃や修理が難しいため、別のコントローラーを準備しておく必要があった。

左より日本版(光速船)、欧州版、北米版

こんな系統…DIYコントローラー&アダプタ

- アーケード再現系。アーケードゲームの移植をリアルに楽しむための、アーケード筐体に準拠した特殊操作系。デュアルスティック(ツインスティック)や、ムーンランダー系逆噴射レバーを重視したアケコンなど

- ゲームをより楽しむためのもの。パドルコントローラーやレバーレスボタンコントローラー。1.も含まれるが、Minestome、web warsのようなVETCREX専用タイトルも対象。※その場合プログラム的に改造したものが必要。

- ワイヤレスコントローラー。特にSNS用に動画撮影する時に重宝する。VECTREXはブラウン管なので顔が映りまくるのだ。

- 他機種のゲームコントローラーをVECTREXで使えるようにするアダプタ。古くはGenesis、近年はついにXBOXやPS5といった現行機のゲームパッドを使えるようになった。

- 他機種用の改造品。古くはGENESIS、最近ではNEO GEO miniパッドが流通している。売れ残りの多いものが流用されているようだ。その他オークションでは個人がPC用フライトジョイスティックをVECTREXに改造したものなどが出品されていたことも。

- 1982年オリジナルコントローラーのレプリカ…完成度の高いオリジナルの代替品。本体に収納できるのがありがたい。新機構としてプレートの交換で海外の兄弟機にすることも。

パックマンが持っているのが受信機で本体に装着する。

SNS撮影で遠距離から操作するのに最適。

汎用充電池、ネオジム磁石を利用した開閉機構など魂こもった自作製品。

ボタンが光るのもおちゃめ。

4ボタンでしかもスライドパッドという、非常にVECTREXと相性の良い高性能コントローラーをモデットしたもの。

大型ジョイコンと同じく、ボタン配列が横並びではないので、4つをリアルタイム&フル活用するソフトだと操作ミスが多々発生。

当初ファンに希求されたのは、TEMPEST系の回転操作が快適にプレイできるパドルコントローラー。それまではVCSの(中古)パドコンなどが使われていたりした。

メタリック仕様で重く高級感がある。

ワイヤレスでは遅延が気になるゲーム、反射神経命の硬派ゲームと対峙する時には、昔ながらの腕で操作するこれ一択。

ボタンが横一列ではない為、複雑なボタン操作を間違うのが欠点

筆者は写真のように番号シールを貼っている

ほとんどが3Dプリンタと汎用部品で構成された個人製作品(を筆者が購入)。

メタリックなminiVexの時代と比べて華奢だがとにかく軽くて使いやすい。

2つのケーブルを1P&2Pのソケットにセットして使用するが、1スティック操作なら1P側だけでもOK。

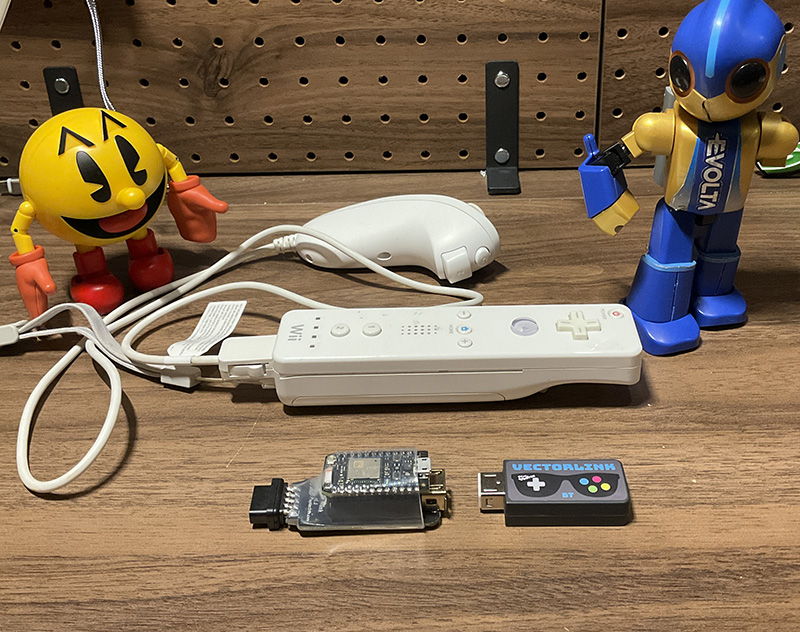

無線コントローラの最新にして究極系。

wiiコンの資産が利用可能に。

詳しくは次項をどうぞ

↓

VECTORLINK(2022年頃)~サイバースティックのエージェント

wiiコン単体ではデジタル操作のみ。アナログ操作の時はヌンチャクをつなぐ

無線ドングルとセット。世界的に流通している最新鋭の8bitdo社のコントローラーと接続することができる。つまり、PS5やSwitch互換のコントローラーが使えるということで、もはや他のコントローラーは不要だろうと思われがちだが、VECTORLINK自体の流通数が少ないことや、やはり現代の親指コントローラーではしっくりこないというマニアがいるなど、色々な理由で両方使われている。

誰かVECTREX専門ショップをつくればいいのにね。

もうひとつのメリットが、デフォルトでwiiコントローラーが接続可能となること。ということは、wiiコントローラーとPS5コントローラーを接続するアダプタともつなげるわけで、変換アダプタを数個直列接続することで、マイコンソフトが発売しているUSBサイバースティック(マイコンソフト/2022年)も使用可能となる。

上下反転モード、2倍移動モードなど、重箱の隅をつつくサイバースティックのこだわり設定もvectrexに生かせる。基本後方視点シューティングと相性が良いということで、A Crush of Luciferなどのプレイにおすすめ。

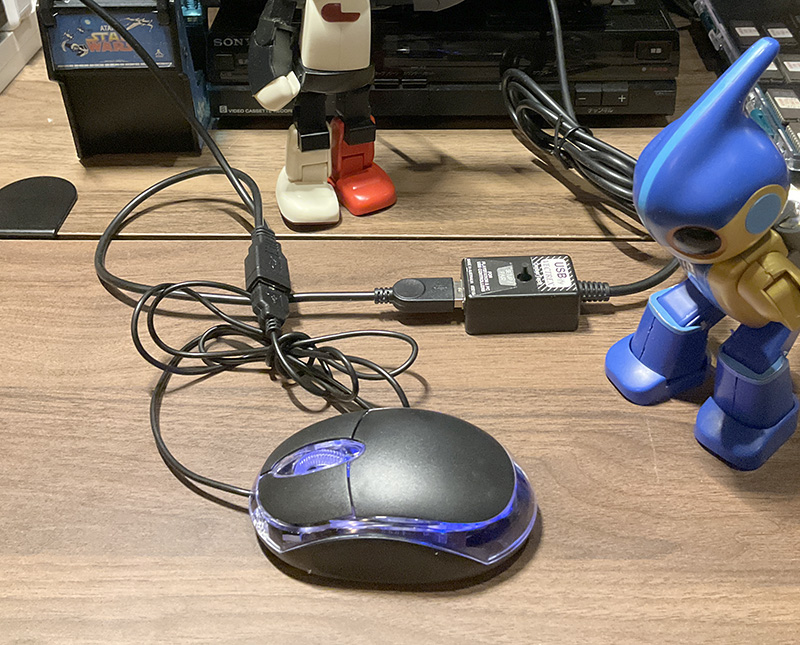

USB ify VECTREX

近代最強のポインティングデバイスをわが手に。これまたどんなアナログゲームもござれ、と思いがちだが、実際は移動量のキャリブレーションができないと思うように動かせず、同じ理由で静止も困難。ひょっとして、私が使っているのが100円マウスだから不可なのであって、細かな設定が可能なゲーミングマウスや、キャリブ可能なトラックボール式マウスを繋げると良好にゲーム操作ができるかもしれないが…。5V外部電源が必要。

GRSフライトヨークコントローラー用アダプタ

次々項にて紹介

7:互換機~光速船miniは可能なのか?

2018年、アメリカのNational Videogame Museumnの所蔵品に、VECTREXの小型版(後継機?)の試作機があることが発表された。詳しくはNVMのFacebookを参照されたし。

昔からVECTREX互換機/後続機のニーズはあるが、当然ながらX-Y方式ブラウン管の生産は終了している。

PCやスマホ用のVECTREXアプリはすでにいくつも存在しているが、ブラウン管仕様独特のひずんだ管面、くぐもった光やぬるぬるとした動き=残像描画、フリッカーといったものまで再現されたものはない。これらは言わばブラウン管が発生する欠点であり、再現する必要などなし!という向きもあるだろうが、その果てにデジタルで再現された現行のエミュレータ環境は表示がノッペリしており、実機マニアのニーズを満たすものではない。

…と言いつつも、近年の(未完成ながら)ベクタースキャン特有の描画までも再現したVECTREXエミュレータを見るにつけ、ソフト上でアナログ癖のシミュレートもグングン再現できるようになってきているのはわかる。遠くない未来、実機と見間違えるレベルの非ブラウン管の互換機が登場するのだろう。しらんけど(^^

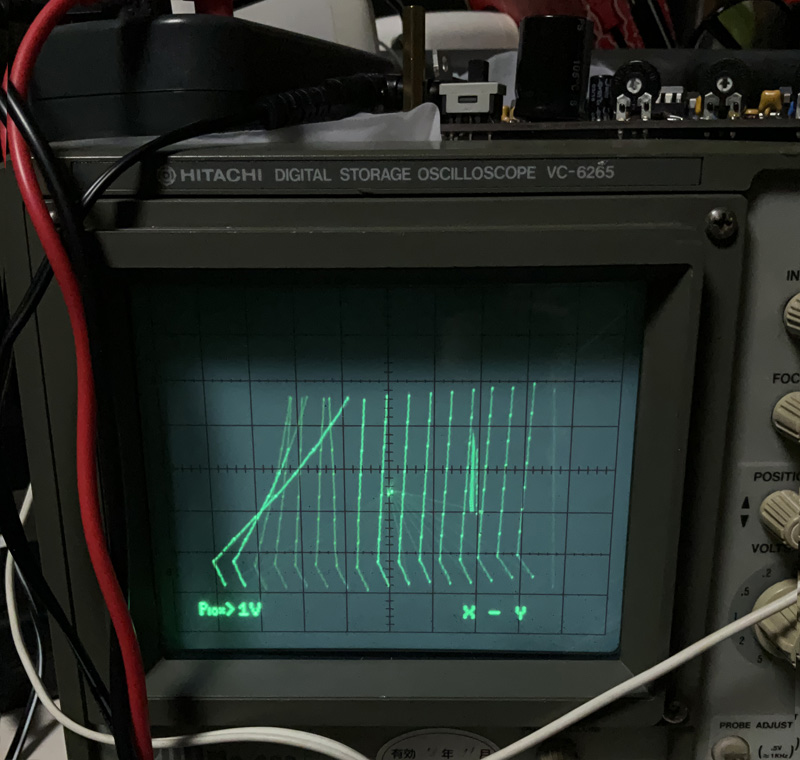

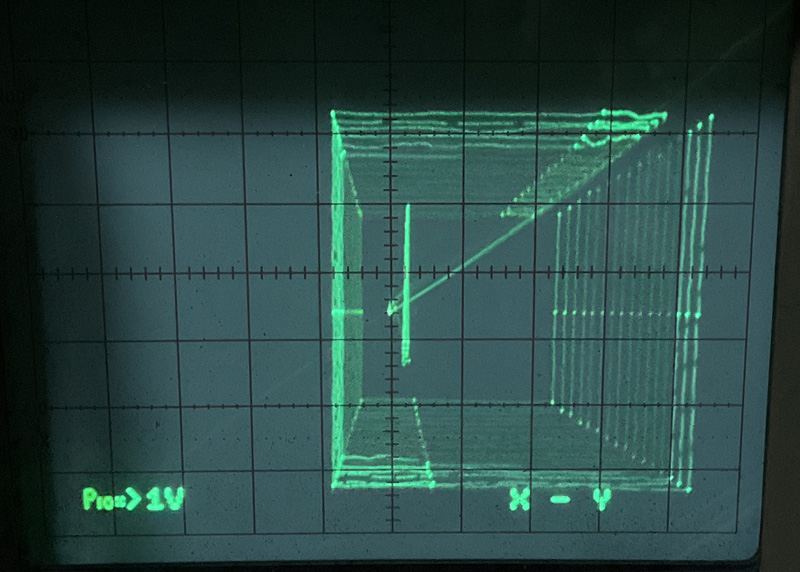

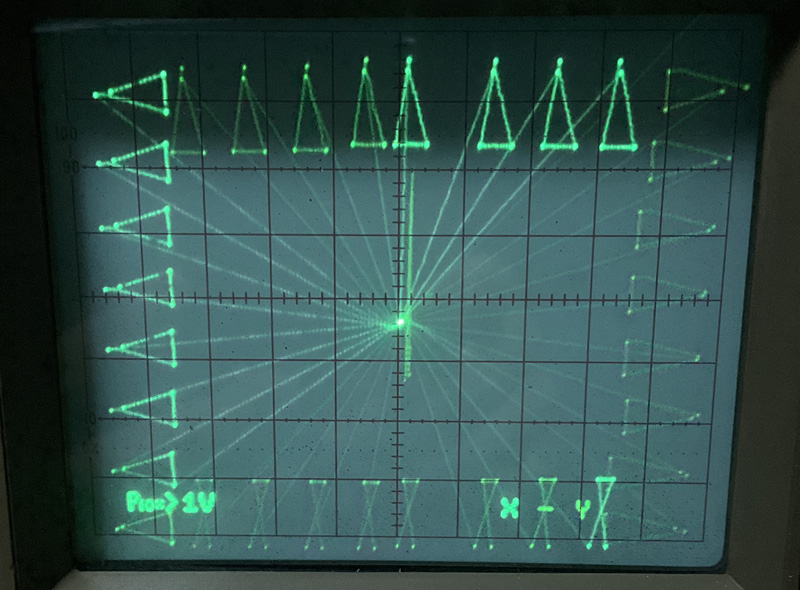

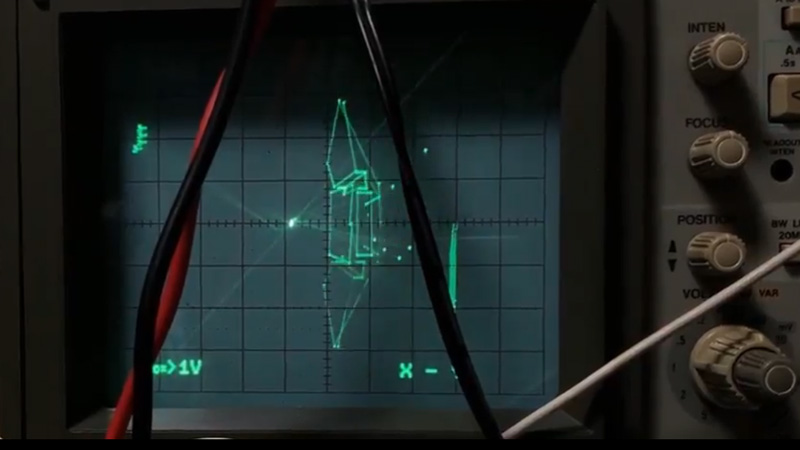

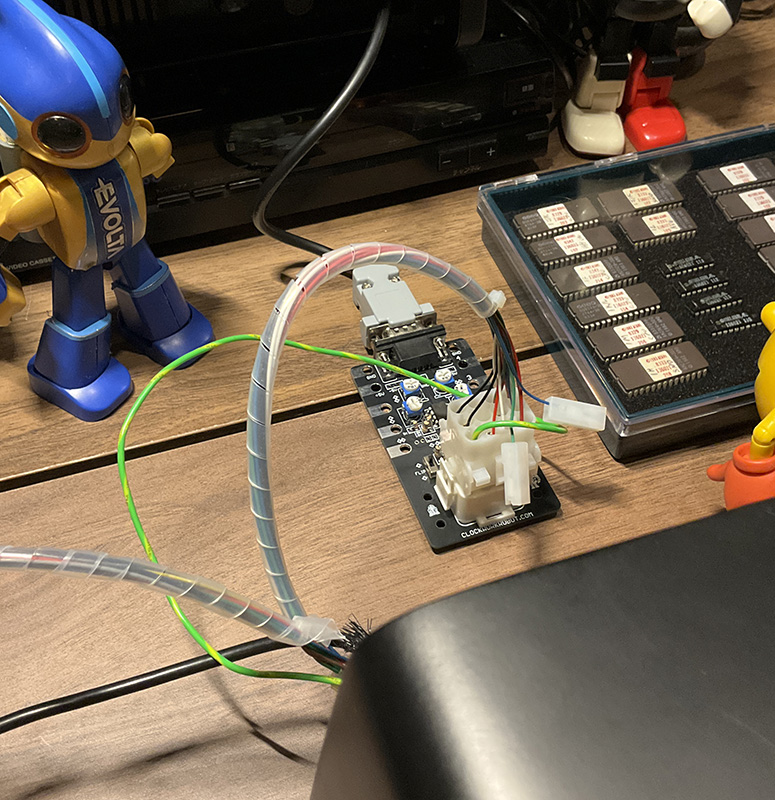

Scopetrex(TubeTime/2020年頃)…モニタの無い互換機

ニキシー菅時計など、ノスタルジックから一歩はみだしたイカすアナログ系製品を開発しているTubeTimeが設計したモニタのないVECTREX互換機。5V電源、68A09/68B09より入手しやすい68A09E/68B09Eで動作可能。アナログオシロスコープやX-Yモニタを外部モニタとして使うことで、旧ブラウン管の不具合から解放されるメリットはとてつもなく大きい。

右に90度倒れた状態で映る(これが正常)

抵抗がおかしい?

下は×印になっている。

若干完成品も流通したようだが、今は基板のみが発売されている様子。構成電子部品は一般的だし回路図も部品表も全公開されているものの、配線の量がとても多く敷居はかなり高い。モニタが別途ということで既存のオーバーレイも使えなかったり外部スピーカーが必要だったりと、仕方のないことだがVETCREXよりも不便な点が多い。それでいて、まれにebayに流れる完成品は、VECTREXの中古を買うより入手が難しいときた。

基板そのものゆえ超高速だし改造や追加はお手の物。ここからA-Dコンバートすれば、HDMI画面でベクターゲームが遊べたり録画できるかも。非ソフト方面からVECTREXの未来を開拓してくれないかなあと願ってやまない。

https://github.com/schlae/scopetrex

VECTREX-mini(?)

最近vectrex公式を名乗るサイトが登場。クラファンでVectrex-miniを立ち上げる予定だとか。興味がある方はさがしてみて。

最新環境でプレイする最強のゲーム

最後はここまで紹介してきた周辺機器を総動員して、ベクターゲームの歴史的名作をプレイする。

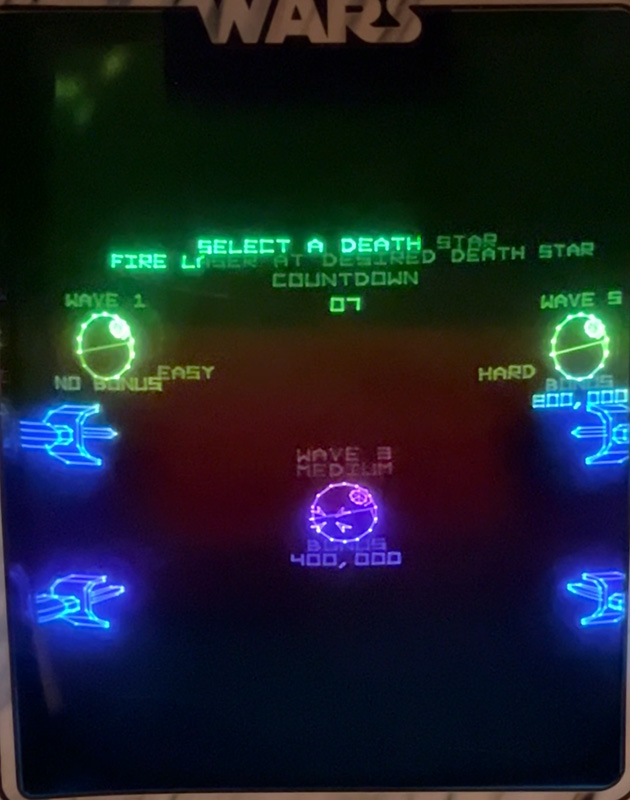

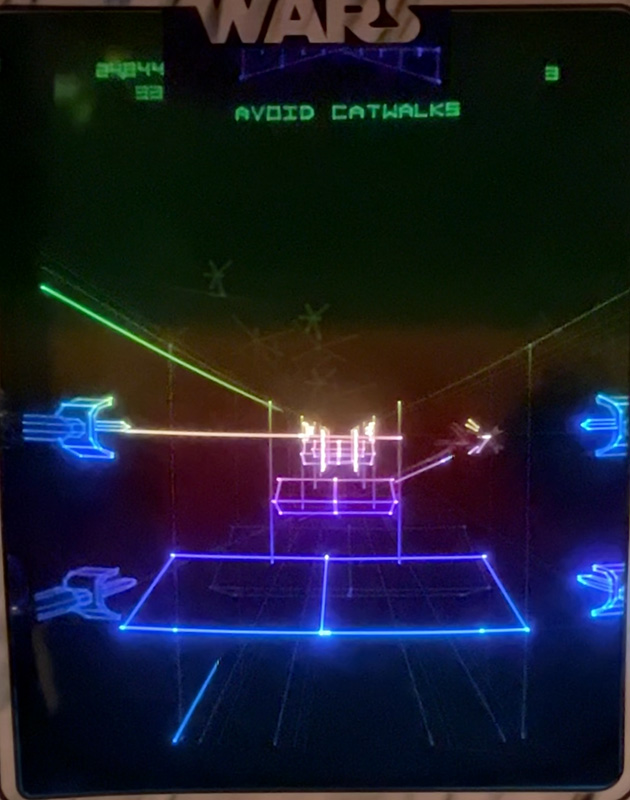

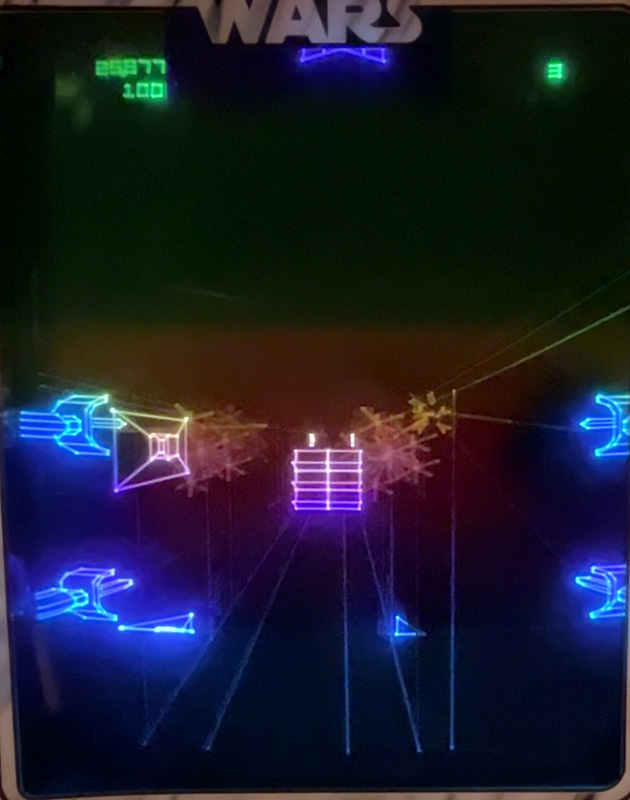

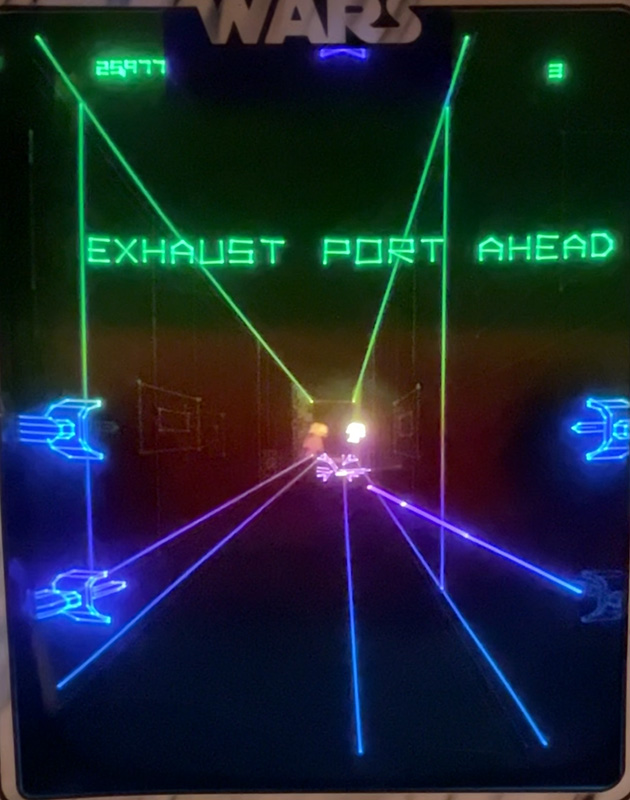

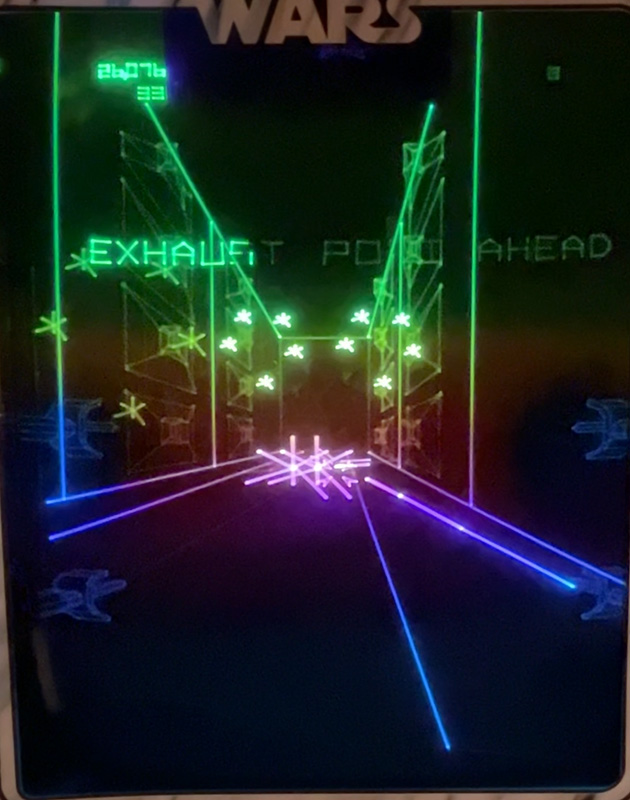

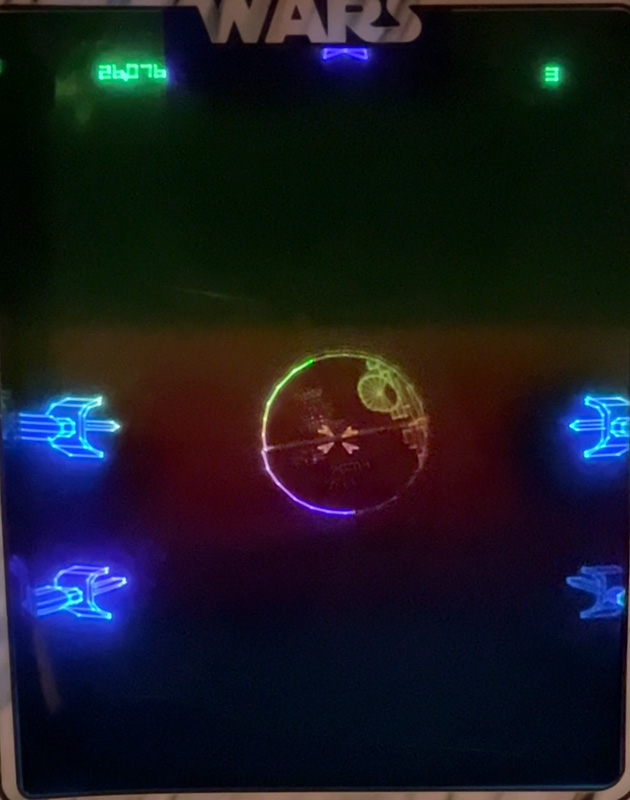

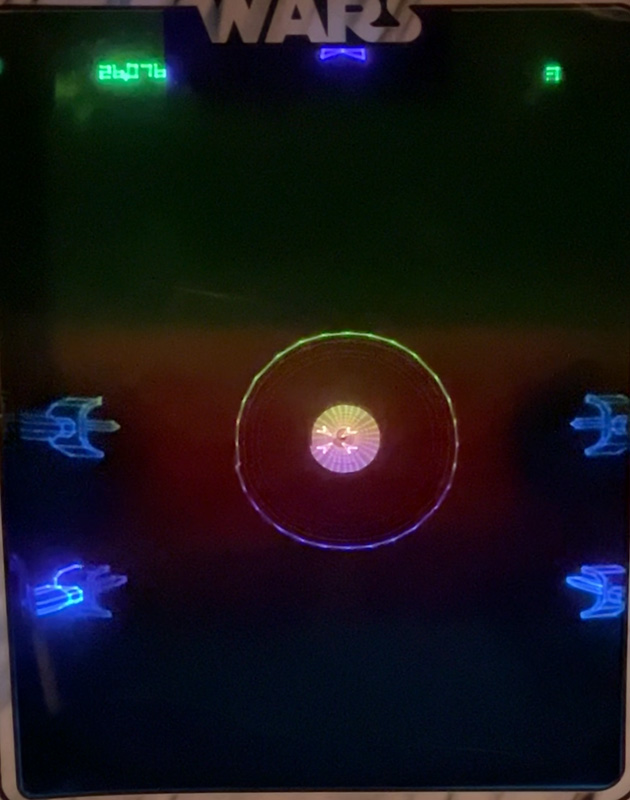

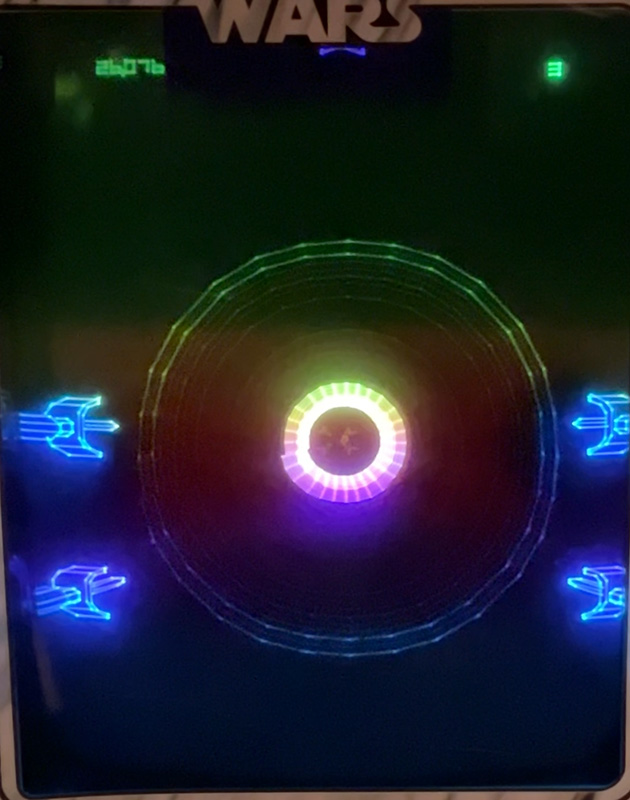

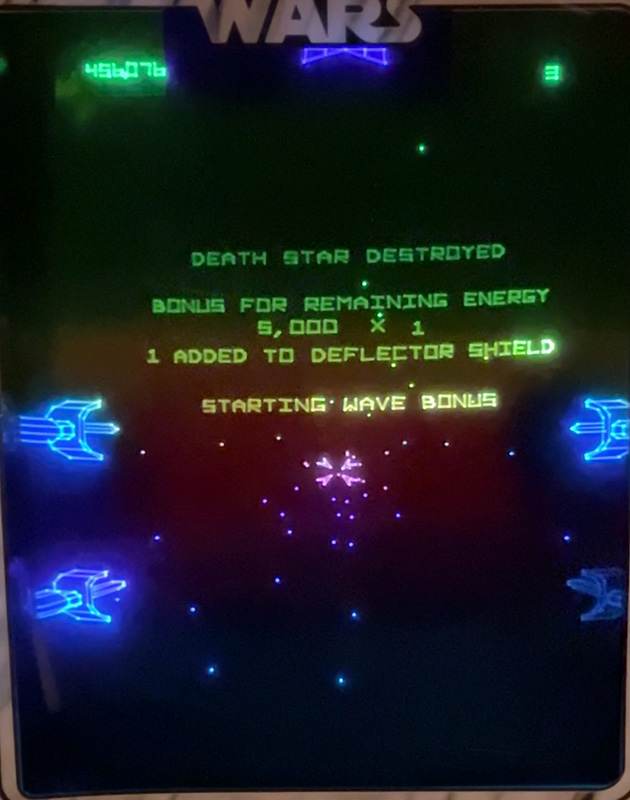

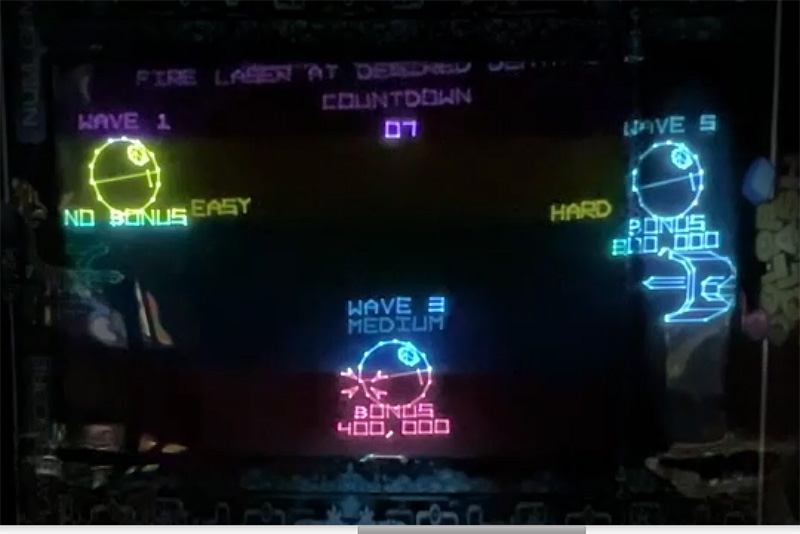

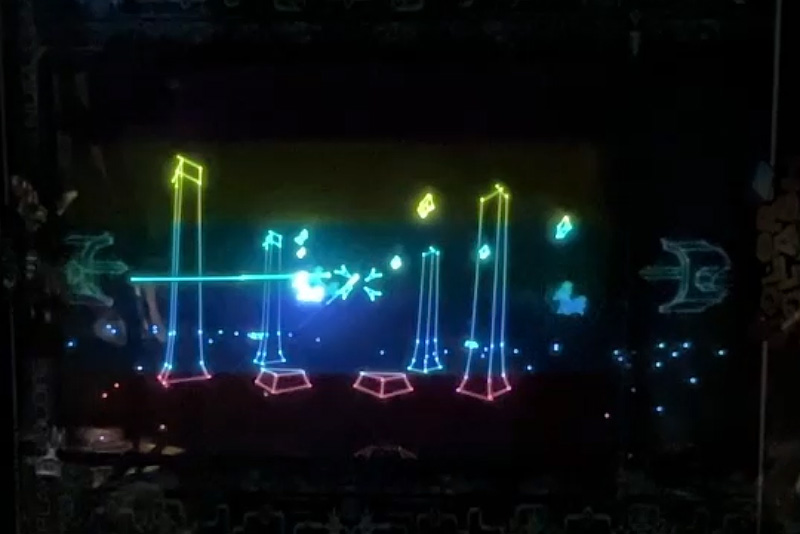

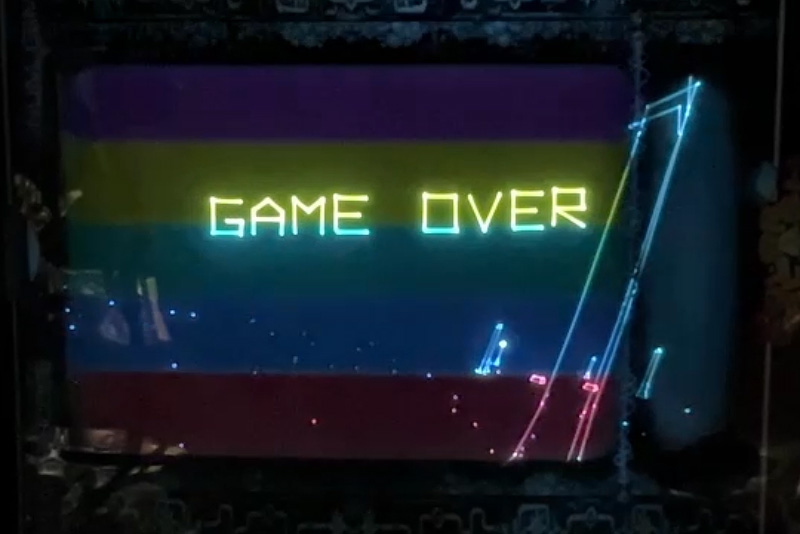

STAR WARS(オリジナル:ATARI Inc./1983年)

専用接続基板に延長コードに、ソフトにはVecFeverを利用

ついでに本体は日本版光速船だ。3Dプリンタインタ製ロゴも乗せている。

映画界のみならずビデオゲーム史上燦然と輝く名作シューティングを、2021年秋にVecFeverのThomas Sontowski氏がVECTREX上に再現。VecFeverをもってしてもBGMやSEが部分再現だったり、カラーベクターではないのでデススタートレンチの障壁が判別し辛いといった弱点はあるが、もちろんオビワンの声が聞こえるジェダイの君には不問。自宅のベクトレックスでこの超大作が走る感動に、すべての不満はハン・ソロがタイファイターを撃破した時のように「ハッハー!!」と笑い飛ばせ。

option項目で画面配置(横表示)や難易度やシールド数、Y軸反転などが変更可能。シールドやXウィングなどの描画をoffにすると、若干画面は寂しくなるが処理速度がグンとあがり、アーケード版に匹敵する光速戦闘を堪能することができる。

動作には入手困難であるVecFeverが必要。それが無理って人にはPitrexで動くスターウォーズもあるようだ…が筆者は未体験。動画を見る限りVecFeverの方が動きが速くなめらかなようだが、一方でVecFever版で再現されていないSEが多数収録されていたりする。

オーバーレイにはStevenKray氏のセルフメイド品を使用。これ以外にもUVライト&横画面に対応するオーバーレイが存在するが、今回は締め切りに間に合わなかった。

エピソードIVのクライマックス。放熱口に光子魚雷を撃ち込め

ゲーム内容は、1977年公開スターウォーズ(エピソードIV)のクライマックスを再現したもの。Xウィングを操作し、タイファイター&ダースベイダー専用機と遭遇。ファイヤーボールをかわしながら一定時間耐えた後デススターに突入。中~上級面では敵の砲台やタワー面をはさむこととなり、タワー上部をすべて破壊するとボーナス得点となる。最終面面はEP4のクライマックスと同じくトレンチでの攻防。最深部にある放熱口に見事ミサイルを撃ち込めばデススターは木っ端みじんに吹き飛ぶ(失敗するとー1シールド後、トレンチ最初からやり直しとなる)。

難しいほどボーナスも高い

糸を引く描画の美しさ!

SHOTしても映画のように吹き飛ぶだけ

見どころの一つ

気のせいだよね

臨場感が凄い

オビワンの声が遠く響く

美しすぎる演出

最終面待ったなし!

左右からは激しい砲撃

避けるのは至難の業

画面が白く輝く

弱点の排熱口

デススター爆発のシーンは、画面をはみ出すほどで、処理落ち確信で盛りに盛っている。この爆発シーンや自機への被弾で画面がビカっと光るのは、ブラウン管スクリーンの外側にベクター線を描いておき、爆発の際に光らせて大迫力を増すという裏技が使われているのだとか。

スターウォーズは専用コントローラーが命

本稿では主に対応コントローラー・GRS Star War Flight Yoke(Thunderstick Studio)の重要性にふれたいと思う。名前こそ微妙に違うが(→WARSではなく「WAR」)、まさにATARIのアーケードゲーム「STAR WARS」専用コントローラーを再現したものだ。

ATARI版スターウォーズはゲームセンターでの大ヒットを経て、海外の主要家庭用ビデオゲーム機やPCにこぞって移植された。ソフトの完成度の高さでいえば、2003年にEAより発売されたゲームキューブ用「Rogue Squadron III(ローグスコードロンIII)」のおまけに決定版というべきクオリティのものが収録されている。

しかし満足した人はどれだけいただろう?(だからおまけだったのかもしれないが)。なぜならば、ATARIスターウォーズはソフトだけが完全再現されても不十分なのだ。目視ミリ単位で光速に動くTIEファイターを火炎弾が自機に着弾するまでに焦点を合わせて撃破するのがこのゲームのだいご味であり、必勝法であり、腕の見せ所なのである。このロックオンにおいて、ゲームキューブの指先アナログコントローラーはあまりにも非力というか、例え高額なフライトシミュレータ用のコントロールスティックを使ってもうまくいかないはず。針の穴のようなポイントに瞬時に照準を合わせるには、マウスを使うか、業務用と同じく両手でがっちり握りこめる操縦かん(ヨーク=YORK)での操作を使うしかない。

ATARI版スターウォーズの歴史的名作の称号は、かのコントロールヨークの操作性と合わせての評価のはずだ。が、既存のプラットフォームでそれを実現した環境はなかった。

意外とこのアングルの写真がない。

前面から各種コードがダラリと出ている。

中古品だが、使い込みが浅いのでバネの反発力が強力。

ゲーム的にはもっと緩い方がありがたい。

そんなファンのニーズが届いたのか、近年これこそ決定版では、ともいうべき製品が登場した。関係各社オフィシャルの許諾をとり、アーケード筐体(スタンドアップ/ シットダウンの2種)まで再現した、arcade1up版ATARI STAR WARSである。操縦桿も写真の通り。価格は発売当時で16万円。現在は生産終了しているが、オークション相場なら30万円、中古で7万円くらいで出品されている(もちろん5万円くらいの送料が別途必要)。

もはやアーケード筐体そのもの? いや、筆者はまるで触手が動かなかった。まず、同社の過去製品の手ごたえ、例えば1up版スペースインベーダーやミサイルコマンド、ギャラガの試遊からして、本物に近づけば近づくほど、逆に細かな差異がクローズアップされてくるという奇妙な矛盾。液晶モニタの鮮明すぎる映像、微妙な遅延、浅い反響音…。何かがずれている違和感は心地悪く、気になってプレイに集中できない。

まして、スターウォーズは特殊中の特殊・ベクタースキャンである。ギャラガでこのレベルでは、アナログ独特のベクタースキャン映像のひずんだ管面、くぐもった光や残像描画(⇒互換機の章を参照)など望むべくもないだろう。コックピット筐体で遊んだ自分に、(スタンドアップ型/シットダウン型両方とも)操縦桿位置も相当微妙だ。調整はできるんだろうか?

なにより「や~めた!」と投げ出すには、筐体スペースが致命的にでかすぎるのだ。

*

アーケード版ATARIスターウォーズの人気は昔から高く、せめてそのコントローラーだけでも!というニーズに、実は過去にもRAM Controls社が作ったリプロダクションや、Alan-1 Genuineというヨークを再現したものが度々発売されてきた。

近年登場したGRS Star War Flight Yokeにいたっては、Arcade 1up版が故障した際の代替にも使えるし、Windows用ゲームにも使えるようUSB端子やマウスモードまでついているのが売りだ。

さらにアーケードに近い感覚が楽しめる

「GRS FLIGHT STICK YORK」とVecFeverコンビを組み合わせれば、本家本元ベクタースキャンによるスターウォーズ体験をすることができるのではないか?!と思ったのは私だけではあるまい。ブラウン管だけに、またはコントローラーは12ピン直結だけに遅延も全く気にならない。自分の好みの位置にコントローラーを設置できるのもとにかくありがたい。比較的省スペースでもある。

ただし、STAR WARSはVecFeverにプリインストールされていない。さらなる頭痛の種はVECTREXとGRS~との接続。GRS~にはUSB端子がついているので一見容易に見えるが、筆者が試した限り、世界中のどのアダプタを介してもVECTREX側は認識してくれなかった。結局、海外のVECTREXマニアが製作している自作コンバータ(基板)をオーダーして解決したが、この試行錯誤に半年以上も費やしている。

Y反転や動作量もダイヤルで調整できる。

VECTREXに接続するには別途ジョイスティック延長ケーブルも必要

*

最高最速のEPISODE IV体験

オリジナルのアーケード版スターウォーズが、日本に上陸したのは1983年よりもっと後で1985年くらい? 何の予告もなく行きつけのゲームセンターにドンと置かれており、コックピットに乗り込んだ時、アメリカ独特の”すえた”素材のにおいがしたことを今でも鮮明に覚えている。

へたれな私でも初プレイで1面クリアできたことも大きかった。難しいことは考えず、ひたすら反射神経のみで高得点が狙えるシンプルさも嬉しかった。

オリジナル発の海外でも評判もインカムもよく、ベクターゲーム史上最高の作品のひとつと称えられている。日本でもこのゲームの影響を受けた作品は数多いはずだ。

ベクタースキャンはさすがに古臭かったのか、本作はプレステ時代以降の家庭用機にはほとんど移植されず、歯がゆい思いをしてきた。その後もSUPER 32Xをはじめ、エピソード4の戦闘はポリゴン表現によるよりグレードあップされた形で何度もゲーム化されてきたものの、どれもゲームセンターでプレイしたあの興奮には遠く及ばなかった。

その大きな原因が専用操縦桿の不在だったように思う。大人が両腕を使って夢中で振り回すようなヨークコントローラーは、アフターサービスまで考えると故障リスクの高い製品で、不景気な時代には不釣り合いな代物だった。

VecFever+GRS Star War Flight Yokeを組み合わせたATARI STAR WARSは、当時のプレイ感覚をほぼ再現しており感涙ものだ。

あらためてプレイすると、とにかくまぶしい。光る!光る! 闇の中からせまりくる光とたわむれるという、ビデオゲームを生まれて初めてプレイしたあの衝動を思いだされる。光に感動するブラウン管世代でよかったと思う。

現在オリジナル筐体版は、どこでプレイできるんだっけ。

おまけ:光速船1983~1984年

海外のVECTREXシーンは盛況で、私としてもSNSなどで新作オーバーレイの話題とかを語りたいのに、リプライはあいかわらず「懐かし~!」「ベクタースキャン方式!」「高くて買えなかった」「むかし50円でプレイしたことがありました~」といった思い出の応酬ばかり。孤独である。

ビンテージゲームマニアである私が再・注目した1990年代中頃からして、光速船はすでにレアハードだった。他のビンテージ機と事情が異なり、購入後にモニタまわりが故障して映らなくなった個体が多く、バンダイもOEM販売ゆえ修理は行わず交換対応していたから在庫がなくなった時点で終了3、家庭用ゲーム機の修理業修の情報がない当時、狭い日本の住宅事情においては、その時点でたいてい廃棄されてしまった。デッドストックが大型がん具店にはよく残っていたものだが、個人の経験上的には、半分くらいはモニタが死んでいた。

今日、レトロゲームショップでは、いつ故障するかもしれない本体が16万円(税抜き)をくだらない。ベクタースキャンという特殊仕様ゆえに互換機が出にくい。エミュレーターではやはり魅力が伝わらないのだろう。よって新規ファンも広がりようがない。

海外(米、英、欧州など)のリペア情報、ハード屋が交流し合う国々と比べて、日本では(一部のファンを除いて)光速船はずっとレトロゲーム機のままなのだ。国際送料も2万円くらいと高いしね。

日本版最近ネタ3連発でシメ

そんなわけで、日本の光速船の情報はどうしても回顧系が占めがち(筆者としても「そこは我々が2000年前に通った道ダッ!!」となりがち)だが、たまに懐かし系からとんでもない凄い情報がこぼれてくることもあるわけで、3つほど紹介しよう。

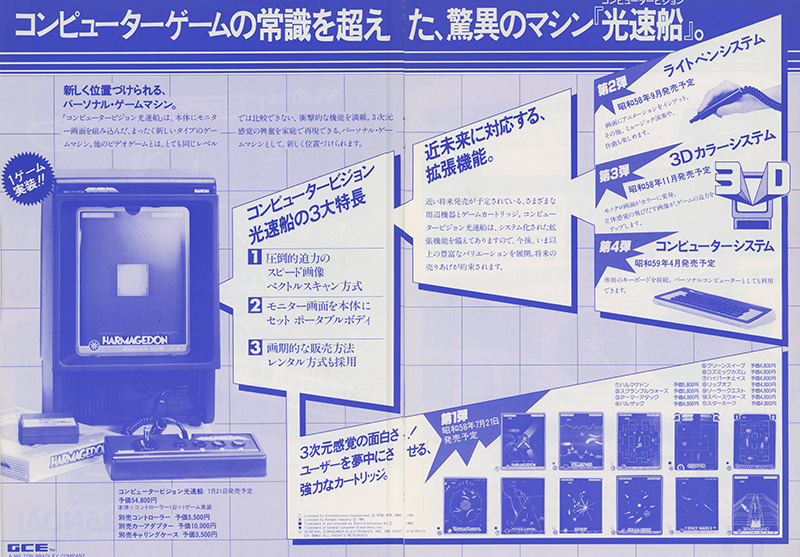

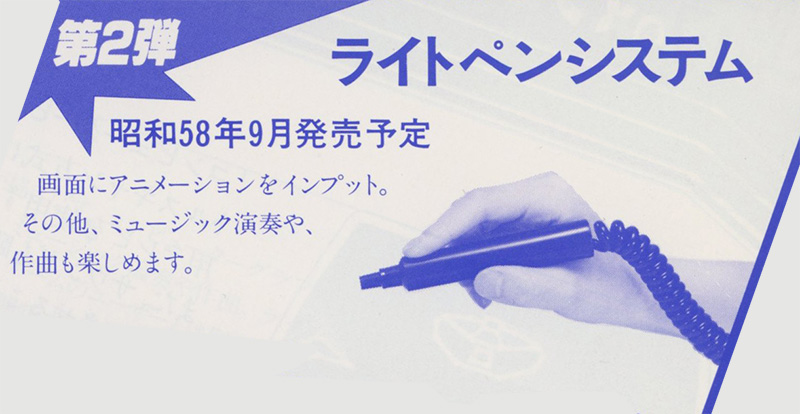

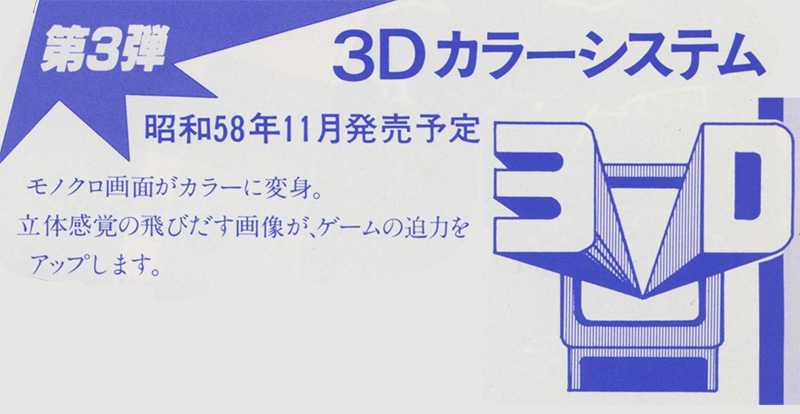

1.光速船パソコン化周辺機器(バンダイ/1983年初夏)

先日(2025/3)海の向こうではVECTREXをパソコン化する周辺機器の出所不明の写真が発掘されて一部マニアの話題を呼んだが、日本では発売前の光速船戦略販促マニュアル内で早くも紹介されている。といっても、おそらく”側”だけのモックアップだろうが。

1983年の光速船の展開はこの他にもレンタル方式、専門番組:面白情報テレビンビン、コミックボンボンとのタイアップなど、重要かつ海外のVECTREXマニアにもほとんど伝わっていないものがあるが、本稿ではあえて深掘りしない。また別の機会にでも。

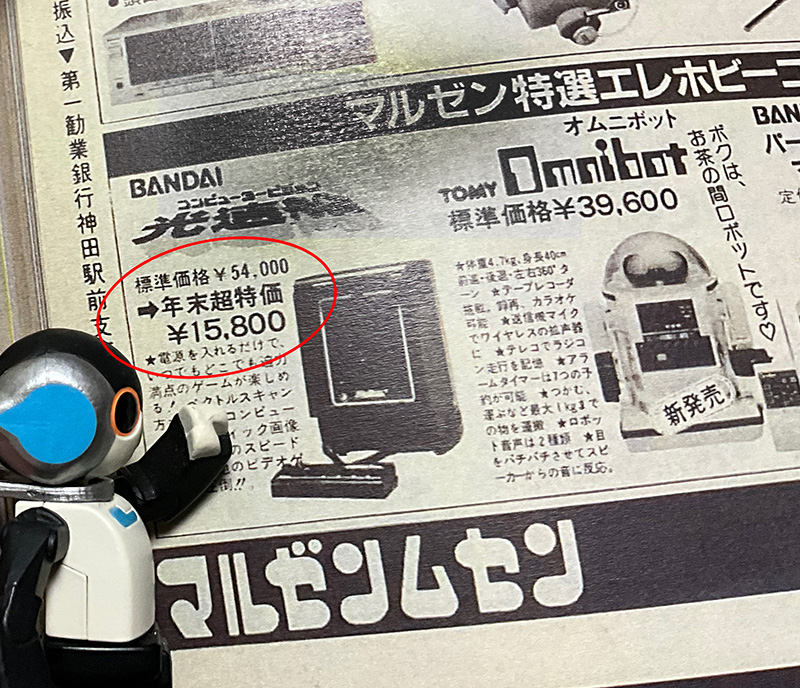

2.標準価格54,800円→年末超特価15,800円

何か月か掲載された。売れたんだろうか?

ちなみにとなりのオムニボットも7万近くしたと思う。

月刊CQに収められた「丸善無線」1984年末の広告。

1983年夏の発売から1年余り、この時点では光速船は13タイトル(つまんないゲーム含む)しか遊べない時代遅れの白黒ゲーム機でしかなかった。

ブラウン管一体型のベクトレックスの恐ろしさは、モニタが故障で点かなくなれば粗大ごみになる点である。実際、突然故障し映らなくなった光速船は多かった。そういう情報をつかんでいたからこそ、マルゼン無線もとっとと売り払いたかったのではと思う。

筆者も90年代当時、古玩具店を発掘した光速船を何台か知人に(無償)譲渡した経験を持つ。「光速船は壊れるのが普通」と思っていたから。

3.橋本名人は光速船担当だった

「昭和50年代男」2022年9月vol.18の橋本氏インタビューより。

スクエニでFFをブランドマネージャーなどを務めた橋本真司氏は、ファミコンブーム時に橋本名人としてバンダイ製ゲームの伝道師を担い、ファミっ子たちの人気者だったのは承知の事実(TV-CFにも出演してたっけ)。その橋本氏がSD事業部でファミコン前に担当していたのが光速船というわけ。光速船を背中に背負って(!)の営業まわり。ゆく先々で『「テレビ番組が映れば売れるんだけどね~」と言われました』の証言は涙なしでは聞かれない。日本ならではの風景だねえ。

橋本名人と光速船のつながりに驚愕したマニアは多かったと思うが、筆者はバンダイへビンテージゲームの件で取材した際に知り、何らかの形でインタビューを申し込みたかったが、当時(2008年頃)はスクエニご所属で、本流のお仕事とは異なる旧所属会社&旧世代のインタビューを申し込む理由も手段もなかった。しかし、この記事が世に出たことで溜飲が下がった思い。

https://amzn.to/4izH724

- 未発表としてよく知られていたのは次の4つ。Dark tower,Mail Plane,Pitchers Duel,Tour de France。プロトタイプが発見され、愛好家の手に渡っていった。ルシファ~は5番目のプロトタイプで、しかし本作はマニアにすら知られていなかった青天の霹靂。2020年のこと。 ↩︎

- オリジナルTシャツ作成向けの業務用インクジェットプリンタには顔料に「白」がある ↩︎

- なお特例と言うか、1994年頃バンダイに修理を依頼した筆者の場合、「最後の一台がある」とのことで、バンダイ修理センターに残っていた光速船と交換してもらった。これはデモンストレーションに使われていたようで、上部にディスプレイ用の穴が2か所空いている。 ↩︎